社長ブログ

大学前期も終盤に

こんにちは、押切孝雄です。

大学は、前期の終盤を迎えています。

私自身、現任校の文京学院大学へ准教授として4月に移籍してまいりました。

4月からの毎日は、はじめてのことの連続でした。

文京学院大学には、非常勤講師としては2011年から10年以上携わっておりますので、

専任の教員としても違和感なく対応できるかと思ったのですが、

やはり専任は異なります。

講義科目はもちろんですが、加えてゼミやフィールドワーク科目、

さらに、オープンキャンパスや委員会などの校務などがあります。

日々、手探りで進む毎日でしたが、

そんな中でも、携わってくださっている教員の先生方や、職員の方々、

それに学生のみんなが、いろんな場面で助けてくれました。

みんなで支え合って進むのが現任校の校風なのかと、

大変ありがたく思っています。

また、大学の良いところは、研究ができるところです。

私も、いくつかの研究に携わらせていただいています。

大学内でチームを組んで取り組んでいる研究もありますし、

他大の先生方と進めているプロジェクトもあります。

国際的なジャーナルへ査読付きの論文を共著で投稿して、

しかしそのままでは受理されず、

改善が必要だと差し戻しが来ることもあります。

それらは、苦しいことですが、ジャーナルの査読者からの

論文をより良くするためのフィードバック付きですので、

共著者で話し合って更新して再挑戦するのみです。

1つ1つを丁寧に、進めてまいれたらと思います。

習ったことが身につく1方法

こんにちは、押切孝雄です。

6月末となり、現在、大学講義も前期15週間のうちの12週目まで来ました。

前期も終盤にさしかかってきています。

あと、約1ヶ月で前期日程が完了となります。

そのため、学生は、前期を振り返りつつ、期末テストへ向けた学習をはじめています。

学生にとって一番良いのは、学んだ知識が学生自身や社会の役に立つことです。

そこで、教員としては、なんとか学生に学んだ知識を体得してほしいのです。

講義で学んだ知識を定着させる1つの方法として、

自分でテスト問題をつくってみることがあります。

すると、学生は、学生の目線で科目のことを復習するだけでなく、

先生の目線で、科目のことを振り返ることができるようになります。

ここ数年、学生には、自分が出題者だったらどんな問題を作るか、

問題をつくるワークを実施しています。

そして、実際に、学生が作った問題のうち良問の数題は、

実際のテストに出題するようにしています。

すると、学生としては、先生目線で復習をし、問題を作り(もちろん解答も)ますので、

科目のことが定着しやすくなります。

そして、何よりテストの点数もしっかり取れるようになります。

習ったことを身につけるおすすめの方法です。

コロナ明けの海外渡航にソウル

こんにちは、押切孝雄です。

先週末にソウルへ行ってきました。

1泊2日という弾丸旅行です。

個人的には、前回、海外渡航したのが

2020年1月のハワイ島ですから、

丸3年ぶりの海外ということになります。

そんな久しぶりの海外で、最も近い隣国の韓国へ向かいました。

コロナで抑圧感があった3年でしたので、自由を感じる渡航となりました。

マスクについて

今、東京では、電車に乗ったときに

マスクをかけている人が9割くらいでしょうか。

日に日に、マスクを外す人が増えているように思います。

ソウルでは、マスク率は東京とほぼ同じ程度の9割ほどでした。

ただ、20代前後の若い層は、かけている割合は低くなる傾向が見て取れました。

日本でもそうですが、年代によって差があるようです。

物価について

ソウルへは20年以上前から、何度も行っていますが、

物価は、日本と変わらなくなったという印象です。

物によっては、日本の物価を超えています。

たとえば、自動販売機の飲み物ですが、

500ml程度のポカリスエットを買おうとしたら、約300円(28,000ウォン)ほどでした。

(日本では自販機で買うと160円ほどでしょうか)

約2倍ですね。

ちなみに、自販機の水500mlは約100円(10,000ウォン)でしたので、日本とはほぼ変わりません。

韓国の物価が過去30年間で2倍になる一方で、日本は1992年から2022年までの30年間物価が横ばいで推移しており、

相対的に、日本が安くなったと感じます。

帰国後に変わったもの

ソウルへの1泊2日で何よりも感じたのが、

気軽に海外渡航できるという自由です。

ソウルから日本へ帰ってきて、自分の中で吹っ切れたものがあります。

私の中では、コロナが完全に終わりました。

まず、コロナを乗り越えた世界へと、マインドが変わりました。

そして、行動も変わってきています。

帰国後、人が密集する室内などではマスクをするものの、

外歩きではマスクをしていません。

今年2023年はアフターコロナの本番です。

そして、ChatGPTに代表される生成AIが一般化する世の中になってきました。

この2つのかけあわせで、世の中が動いていきます。

企業向けに、学生向けにと、

新しい時代に、価値を提供してまいります。

短大と4年制大学の学びの違いとは?

こんにちは、押切孝雄です。

今年度も大学の講義が始まって、2週目が終わりました。

私は、4月から短大から現在の大学へ移籍しましたので、

今回は、短大と大学の学びの違いについて、紹介したいと思います。

同じ教育機関ですが、短大と大学は異なります。

やはり一番大きいのは期間です。

短大は2年間で、大学は4年間あります。

短大での授業やプロジェクトは、

大学4年間でやるようなことを、

2年間に濃縮して伝えます。

その分、密度が高いところが利点です。

その反面、どうしても課題の解決の方に力点が置かれがちになります。

つまり、テーマとなる課題は教員があらかじめセットしておいて、

その解決方法を学生が考えて実行するといったことです。

もちろん、課題解決方法を考えて実行することは尊い学びとなりますので、意味があります。

それに対して、大学の場合は、4年間あるので、

課題解決だけでなく、その前の課題そのものを学生が考えるところからスタートすることもあります。

現在、ChatGPTに代表されるAIの発展により、

課題の解決方法自体は、AIが教えてくれることも増えてきました。

すると、課題設定や実際に身体性をともなってやってみることの重要性が増してきています。

そういう意味では、大学の4年間という期間は、有効に使われれば

学生が伸びるということです。

学生の能力の伸びは、リテラシーとコンピテンシーの2つ指標があり、

テストを受けることで、はかれます。

そして、特にコンピテンシーを高めるのに効果的な学びがあるのですが、

これについては、また別途、このブログにて紹介します。

文京学院大学 経営学部 准教授を拝命

こんにちは、押切孝雄です。

2023年4月より文京学院大学 経営学部に准教授として着任しました。

デジタルマーケティング、サービスマーケティングなどの

マーケティング関連科目を中心に担当します。

また、ゼミも持ちます。

「実践的デジタルマーケティング研究」です。

ゼミ生もすでに選抜されており、新2年生の20名を担当する予定となっています。

実は50名が私のゼミを第一希望で志望してくれていました。

希望者全員と1人1人面談をしましたが、どの学生も甲乙つけがたくセレクションはとても悩みました。

ゼミの人選は、最終的には抽選としました。

「くじ運」も良かった彼らが1期生となります。

私は、自分の会社も経営している実務家教員として、

教科書に載っていることだけでなく、

実際の企業で行われていることも提供していきたいと思っています。

経営学部ということもあり、産学連携やフィールドワークなど、企業との動きは加速しています。

企業のビジネスの一線で活躍中の人などにも協力いただきながら、

学生にとって最適な経験を積ませていきたいと思っています。

また、大学には研究できる環境があり、論文も書いていきます。

少子化が進む中での大学のマーケティングに関心があります。

学生とともに育ち、社会に貢献できたらと思っています。

戸板女子短期大学での2年間

こんにちは、押切孝雄です。

本日、3/31なのですが、

この2年ほど、戸板女子短期大学 国際コミュニケーション学科にて専任の教員という仕事もしておりました。

本日が、戸板女子短期大学での最後の日となります。

短期大学での2年間は、途方もなく充実したかけがえのない時間でした。

私が入職したのと一緒に入学した学生が卒業するまでの時間です。

学生にとってみれば、昨日まで高校生だった人が、

短大で勉強して卒業し、社会人として働き出すまでの2年間です。

入学当初は、見た目も中身も高校生然としていた学生が、

短大で成長し、顔つきもファッションも洗練されて大人になっていく2年間でした。

私はどれほどその成長に寄与できたかはわかりません。

ただ、実務家教員として、これまでの経験により培った内容を、

どうすれば効果的に提供できるかを考えて実施してきました。

また、大学の教職員の方々が本当に良い方がばかりで、

いつも助けられました。

往年のスペインのサッカーのように、細かくパスを回しながら、

全員で1つのゴールを目指して進むかのような日々でした。

大学の教員といえば、学生に教えるだけでなく、論文を書くことも重要な仕事です。

個人的には、朝7時前後に研究室で仕事を始めるというルーティーンを

この2年間実行しました。

その結果、監修本3冊、単著での出版2冊、

論文4本(国際査読付きレベル1本、紀要レベル3本)を出すことができました。

これは、1人でできたことではなく、共著者や、編集者との共同作業が功を奏しました。

まだまだ先に道がありますので、

朝のルーティーンは、成果を実感しており、これからも続けていきたいと思っています。

明日4/1からは、また新しいストーリーがはじまります。

この続きは、また、このブログでも紹介いたします。

書籍『ストップ!スマホトラブル』監修しました

こんにちは、押切孝雄です。

書籍の監修をしました。

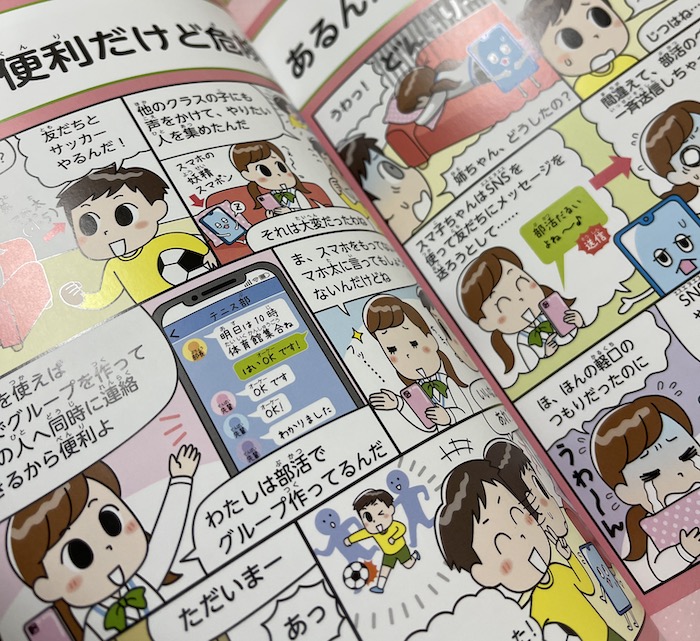

小中学生向けのスマホのリテラシーについての本です。

数ヶ月前にこのブログでもアップした本が第1巻で、

今回は第2巻と、第3巻となります。

全3巻なので、これが完結編となります。

監修者は、制作の過程で全文章は確認していますが、全体内容の確認と、「はじめに」を書くのが主な仕事です。

本文をはじめマンガなど、圧倒的に執筆および編集陣が精細に作り上げてくれました。

対象読者でもある我が家の小学生にも本を渡したところ、ひとしきり読んで、「スマホ依存ってこわいね」との感想。

そこから、スマホの活用についてコミュニケーションを取ることができました。

特にマンガ部分が印象に残りやすいようでした。

おそらく、多くの小学校の図書館にも入ると思います。

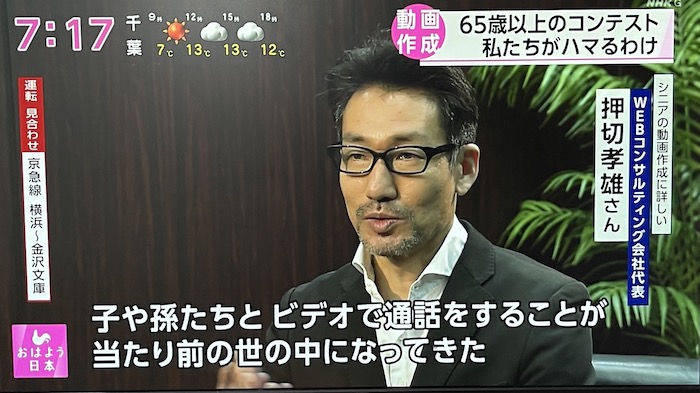

NHK「おはよう日本」特集に取材協力

こんにちは、押切孝雄です。

NHK「おはよう日本」に取材協力しました。

テーマは、「シニアの動画事情」についてです。

特集はシニア向けの動画コンテストがあり、

動画を制作して投稿するシニアが増えているというものでした。

動画制作というと、若者のものという感じがあるかもしれませんが、

シニアも動画を作るケースが増えてきています。

私は、専門家の立場から、インタビューを受けて、

答えました。

テレビ番組の制作は、スピーディーです。

NHK「おはよう日本」のディレクターさんから、

「シニアの動画事情」について、私の会社に問い合わせがあったのが火曜日の夜でした。

翌日、水曜日に電話で40分くらい取材を受けたところ、

映像でも撮りたいとのことで、

木曜日に渋谷のNHK放送センターへ行き1時間弱くらいカメラを回るところで話しました。

そして、金曜日にメールで追加の取材を受けて、

土曜日に放送となりました。

放送として使われる部分はほんの一瞬ですが、

製作陣は、締切がある中で、本当にしっかり取材してますね。

私は、取材を受けるときは、資料を準備します。

下記が取材時に書いたメモです。

●ここ数年、シニア世代の動画作成が増えているという話があります。

その背景で考えられることは?

背景として、2017年頃から動画プラットフォームへ芸能人が参入するなどして話題を集めていた。

その後、2020年からのコロナ禍での巣ごもり需要も後押しし、

全世代で動画(YouTubeなど)視聴が伸びて、シニア層にも波及してきた。

5Gの普及により、家だけでなく、出先でも遅延なく動画を視聴できるようになった。

スマートフォンで気軽に視聴・撮影できることも要因

シニアと言っても、今65歳の人は、Windows95が登場した28年前には、

37歳であり、デジタルに抵抗感がある人が多いわけではない

2020年、2021年に開設したシニア動画制作者は多い

●シニア世代の作成する動画の傾向などはありますか?

あるいはシニアだからこそ作ることができる動画というものはあるのでしょうか。

庭いじり・ガーデニング、よそ行きの料理ではなく日々の料理、散歩映像をバックにブログのような

シニアの生活に根ざした動画も多い

年金情報など、シニア同世代に対してリアルに分かる情報を発信している動画

若者とコラボすることはありうる。

リタイア後は時間が取りやすい、余暇として楽しめる。

そのため、「コメント欄」でマメにコミュニケーションを取るシニア動画制作者が多いのも

リタイア後のシニアの特徴

ただ情報を発信するだけでなく、

視聴者からの反応(再生回数がわかったり、コメントが入る)双方向性があることが

やりがいにつながる。

今起こっていることを、わかりやすく解説してまいりたと思います。

※画像は、モニター画面を写真で撮影したものを引用の範囲内で使用しています

プロジェクトが上手くいくコツとは?:目的と目標とビジョン

ここのところ、プロジェクトや仕事が多く、

毎日が過ぎ去っています。

来年度(4月から)を見据えた大学でのプロジェクトが複数あり、

プロジェクトマネージャーを任されるという状況です。

ただでさえ、さまざまな企業との複数のプロジェクトを抱えているので、

個人的にはますますチャレンジングな状況になってきています。

やはり、長い人生の中でも、40代は、いろいろと立ち回ることが

求められる年代なのではないかと思います。

というわけで、うまくいくプロジェクトのコツを簡潔に書いてみたいと思います。

それは、目的と目標とビジョンが明確であること。

これに尽きます。

逆に目的と目標とビジョンが明確でないと、

チームメンバーが何をやったら良いのかがわかりません。

その結果、結果をだすことができなくなります。

目的は、何のために行うのか目指す方向性で、

目標は数値ではかれるものです。

ビジョンは、写真的にイメージできるものです。

たとえば、自社サービスを必要な人に利用してもらうことが目的なら、

目標の1つは、ターゲット層(たとえば、10万人)に自社サービスを認知してもらうことと設定できます。

ビジョンは、顧客が自社サービスを利用して満足している姿です。

ここまでの枠組みが決まると、プロジェクトメンバーで話し合って、

アイデアや意見を出せるようになります。

たとえば、

Google広告で、ターゲット層に自社サービスを認知してもらおうとか、

WEBサイトで特定のキーワードでSEO上位になって、来訪してもらおうといったことです。

プロジェクトは、1人ではできません。

複数の人が、チームワークを発揮して行うことが常です。

したがって、コミュニケーションを取ることが重要です。

このことをいつも忘れずに進めていこうと思います。

健康を取り戻した習慣

こんにちは、押切孝雄です。

2022年も年末に差しかかっています。

本日はプライベートな話です。

20代、30代までは健康は当たり前のものだったのですが、

40代になると、これまでと同じような生活では不調がではじめます。

お恥ずかしながら、

眠りが浅いとか、40肩で肩が回らないとか、

ギックリ腰になったりとか、

これらは、昨年2021年に私の身に起こったことでした。

健康の状態が悪いと、仕事や生活にも悪影響があります。

そこで、まずは健康レベルを20歳のときまでに戻したいと思いました。

そこで下記のことをおこないました。

・子供と一緒に早寝早起き(夜20時に寝て、朝4時に起きる)をした

・仕事を朝4時から6時に集中して行った

・お酒をほぼ止めた(飲酒は年間数回程度)

・週1-3回、5キロから10キロを走っている

・体重を20歳の時のレベルまで落とした

・食事(トマトジュース、ナッツ類を毎日摂取し、炭水化物は控える)

これを年間を通じて行うことで、自分のペースを完全に戻りました。

身体が基本で、身体が軽くなると、頭もスッキリして目の前のことに集中できます。

40代後半になり、体調の維持管理が重要になってきています。

40代となり、昨年までは、身体の不調が多かったのですが、

2022年は身体の調子が整いました。

健康診断の数値もかなり改善されました。

振り返ってみると、この10年間で最も体調のバランスがとれた1年でした。

良いことは続けるに限りますので

2023年も続けていきたいと思います。

少し早いですが、今年もありがとうございました!

来年もどうぞよろしくお願いします。