社長ブログ

2分CMでも再生1000万回!ウェブ動画広告が長くても見られる理由とは?:ダイヤモンド・オンラインからインタビューを受けました

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

ダイヤモンド・オンラインにて

「2分CMでも再生1000万回!ウェブ動画広告が長くても見られる理由」という記事が掲載されています。

実は、約2ヶ月ほど前にインタビューを受けまして、その内容が記事となりました。

WEB媒体もダイヤモンド・オンラインともなると、

記事ができたらすぐに掲載すのではなくて、

記事を公開するタイミングを厳選するんですね。

YouTubeの動画広告ですが、スキップされる広告と、

思わず最後まで見てしまう動画広告があると思います。

売り込みが強い動画広告はスキップしてしまいますね。

それに対して、ストーリー性と意外性がある動画広告は、

広告ということを感じさせないものすらあります。

ダイヤモンド・オンラインでの記事では

そのあたりについて、まとめられています。

ちなみに、このダイヤモンド・オンラインの記事を書いた記者さんが

私と同郷の山形県の出身でして、それだけで親近感がわくものですね。

まだ若いライターさんということもあり、応援しています。

東京マラソン2020を走ります!

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本日は休日的な話題です。

人それぞれ、いろんなチャレンジがあると思います。

2020年へ向けたチャレンジは東京マラソン

私は、来年2020年の東京マラソンを走ります。

前回東京マラソンを走ったのが2010年です。

それからちょうど10年目ということで、

走ることにしました。

前回2010年の時は、抽選で倍率が8.5倍でした。

今年2019年は12倍でした。

それでは、2020年の東京マラソンの倍率はどうでしょうか?

普通に考えて、10倍は超えると思います。

個人的には、2011年以降も毎年応募しているのですが、なかなか当たりません。

私は、東京在住の40代の男性という属性なのですが、

この属性が最も東京マラソンに当たりにくいのではないかと勘ぐっています。

なぜなら、もし私が東京マラソンの事務局でしたら、

海外から応募してくる人や、地方に住んでいる人を優先的に当選させます。

その方が、航空券やホテルや食事で東京都にお金が落ちるからです。

また、その人達が東京マラソンを走り、良い体験をしたら、

必ず、家族や知人にもその素晴らしさを伝えるはずです。

すると、東京マラソンの価値が日本中、世界中に広まっていき、

ブランド価値が上がっていきます。

また、東京都に住んでいたとしても、20代の特に女性でしたら、

40代男性よりも多く割り当てます。

SNSで発信したり、口コミ効果が期待できるからです。

逆に、もし私が事務局ならあ、一番当選させないのは、東京在住の40代の男性です。

東京に住んでいて、マラソン当日も自宅から来て、たいして消費しないですし、

20代女性よりもSNSを使わず、口コミ力が弱いです。

そもそも、40代の男性というものは、走る人は、ほっといても走ります。

そこで、一般抽選でも応募は諦めて、

2020年は、チャリティランナーとして走ろうと思っています。

少々寄付金を払う必要がありますが、

チャリティランナーであれば、抽選を経ずに走れます。

※もちろん、本当は、東京マラソン事務局は、属性は考えずに、公正に、無作為に抽選しているんだと思います。

走る目的は健康の増進

私は、健康のために走っているので、42キロのマラソンは長すぎます。

私にとっては、ハーフマラソンくらいがちょうど良い距離です。

時間も2時間弱です。

ただ、東京マラソンだけは別です。

少し無理してでも走りたいと思わせる魅力があるんです。

10年に1回だけ走るということを、ライフプランに組み込みました。

2010年に走り、2020年に走ろうとしています。

そして、2030年にも走りたいと思っています。

マラソンへ向けた計画

東京マラソンでは、5時間以内で走破したいと計画しています。

そのためには、現在の走力では弱いのですね。

通常は、毎年2月に赤羽のハーフマラソンを走るというのを

毎年のリズムとしているのですが、

今年2019年は、来年の東京マラソンに向けて、

いつもと違う計画をしています。

2019年は、ハーフマラソンや30キロ走の大会にいくつか出ます。

今月4月にも赤羽のハーフマラソンを走ります。

目標タイムは、1時間45分(1キロ5分ペース)です。

その結果や、途中経過は、またシェアしたいと思っています。

走ることで、PDCAが回る

練習は裏切らないと実感しています。

計画的に走れば、その分、力がついてきます。

もちろん健康のためにというのが一番大きいですが、

計画したことを実際にやってみて、

その結果どうなるかということを、自分の身体で試せるというのが、

走ることの面白さです。

まさに、Plan → Do → Check → ActionというPDCAが回せるのですね。

走ることは、とてもすがすがしいです。

またこのブログでも書いてみたいと思います。

長い目で見守っていてください。

仕事を効率化させたたった一つのモノ:32インチ4Kディスプレイの威力

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本来仕事が7時間で終わるところ、8時間かかっていたとしたら、

1日1時間の無駄です。

逆に1時間速くなったら、その時間を他のことに使えます。

そして、そんなモノがあり、本日は、仕事を効率化させたたった1つのモノを紹介します。

32インチ4Kディスプレイが仕事を高速化させた

それが、32インチ4Kディスプレイです。

私は、通常は、仕事は13インチのMacbook proで行っています。

2017年に32インチ4Kディスプレイを導入して、Macbook proへ接続して使いはじめました。

32インチというと、デスクに設置すると、パーテーションのように大きいです。

32インチの大きい画面で、メール、ブラウザ、メモ、keynoteなどのウインドウを開いて

一覧で見られます。

たったこれだけのことなのですが、本当に最高です。

1つ注意点は、解像度です。

4K以上を選ぶことです。

単なる32インチディスプレイでは、解像度が低く、大きく表示されるだけです。

そうではなくて、4Kですと、解像度が3840☓2160になります。

ハイビジョンは1920☓1080ですので、その4倍の解像度ということです。

4Kであれば、32インチで表示した時に解像度があまいということもなくきれいに見られます。

13インチのノートブックパソコンですと、ウインドウを2つ並列して見るくらいが精一杯です。

一覧性が上がるというだけで、仕事が早く進むから導入しない手は無いと思います。

32インチは、はじめは大きすぎて、画面の端にあるウインドウを見るのが見づらいのですが、

数週間もすると、慣れます。

そういえば、2007年にこんなブログ記事を書いていました。

将来的に30インチのディスプレイがあったら最高だと書いていますね。

それが、10年後の2017年に32インチを導入したことで実現しました。

そして、2019年現在、もう当たり前というか、これなしでは仕事がしたくないです。

時代は移り変わりますね。

10年後(2029年)のオフィス環境はどうなっているか?

それでは、これから10年後(2029年)はどうなるか?

私は、VR(MRも可)が本命だと思っています。

VRのメガネ型の端末を掛けて、仕事をしている姿です。

もうディスプレイはあまり使いません。

(使っても良いですが、スペースが邪魔)

VRのメガネ型の端末をかけて、目の前にディスプレイがあるかのごとく操作でき、

どこでも仕事ができるという未来です。

さらに、この頃になるとキーボードもあまり使いません。

文章は音声入力ですし、

パソコンも音声で操作していきます。

AIアシスタントと会話するように仕事をするようになる

AIアシスタントがパソコン(クラウド)に搭載されていて、

AIアシスタントと会話するようにして仕事をしていきます。

たとえば、AIアシスタント(パソコン内のロボット)に

「先月の売上集計を出して」といえば、

「先月の売上は●円、利益率は●%でした。」と答えてくれるようになります。

2019年のオフィス環境でも、RPAでクラウドやパソコン内のロボットが仕事をするようになってきていますから、

十分に可能ではないかと思います。

現段階で、弊社カティサークでもすでに、毎月発行の定型の請求書などは自動化されています。

オフィス業務の自動化は、これから劇的に進んでいく分野ですね。

私は、そんな未来が見えているのですが、

実際にどうなっているかは、テクノロジーの進展次第ですね。

機会がありましたら、10年後にまたこのブログで書いてみたいと思います。

思考力をつけるにはどうしたら良いか?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日2019年3月26日にマイナビにてセミナーを行ってきました。

これは、2月にも同様のセミナーをおこなっておりアンコールセミナーです。

ただ、参加者が毎回違うので、

私はほぼ同じ内容をお伝えしますが、参加者の反応は違います。

たとえば、最後に質問コーナーがあるのですが、

ここでの質問内容にも違いがありました。

思考力をつけるには?

今回の質問で「思考力をつけるにはどうしたらよいでしょうか?」

というものがありました。

これは、大学4年生の参加者からの質問でした。

あなたなら何と答えますか?

この参加者は、よく勉強している人だと思います。

4月1日から社会人になる直前の3月26日というタイミングでセミナーに参加しているくらいですから。

私は、質問者の意図を、

キャリアセミナーですので、これからキャリアを重ねていく上で思考力をつけていくにはどうしたらよいかと捉えました。

私の答えは、

「思考力をつけるというと、本を読んだり、抽象的なことを考えることにより身につくと思っているかもしれないが、

あと数日もすると、新社会人になって働きだすと思うので、働いてみなさい。

あなたは十分に勉強をしているので、あとは、これから働いていくと、逆説的に思考力がつきます。」

といういうものでした。

働くことで思考力がつくというのはどういうことかというと、

本を読んで考えるだけでは思考力はつきません、ということです。

一見、本を読んで考えているのだから思考力がつくように思えますが、思考力はつきません。

本を読むこと自体は重要で、本を読んだ上での話ではありますが、

本を読むと、誰かの追体験ができたり、

新しいフレームワークは手にはいります。

ただし、あくまでも自分の体験ではないのですね。

働きだすと、本を読んだことと違い、実体験としてリアルに捉えられるようになります。

実際に働いてみると、本を読んだことと同じだったり、違ったりします。

その上で、どうしたらよいかということが考えられるようになります。

それが思考力がつくということです。

目の前の課題をこなしていくことで思考力がつく

たとえば、泳ぐのに、水泳の本をどれだけ読んでも泳げるようにはなりません。

実際にプールに入って、手と足を動かしてはじめて泳げるようになります。

この泳げるようになるというのが第一段階。

泳げるようになったら、次に速く泳げるようになることを目指します。

どうやったら、速く泳げるようになるのだろうかと、

コーチから指導を受けたり、自分でフォームを改善したりして1秒1秒速くなっていきます。

これが第二段階なのですが、この時に、必ず思考するんです。

考えて、考えて、身体を動かしつつ考えます。

すると、そのプロセスの中で思考力がついていきます。

仕事も同じで、まず全くできない仕事ができるようになるのが第一段階。

そこから踏み込んで、仕事のやり方を、

ビジネス書を読んで知識をつけたり、自分で改善しようとして考えて

それをもって仕事に適用していくと、うまくいく場合とうまくいかない場合が出てきて、

うまく行かなかったら、どうしたらうまくいくだろうと考える時に思考力がついていきます。

思考は身体性を伴っていないと、深い思考は得られないというのが私の持論です。

したがって、自分のキャリアを考えるなら、働きだすと、

より深く思考できるというのが私の考えです。

なかなか見どころのある大学生でしたので(本日時点ではもう新社会人ですね)、

まずは、仕事を覚えるところからだと思いますが、

成長していってほしいと願っています。

プサン旅行はSIMカードorレンタルWi-Fiルーターどちらが良いか?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本日は休日的な話題です。

先日、韓国のプサンへ行ってきました。

個人的には、ソウルは何度か訪れたことがあったのですが、釜山は初めてでした。

今回は、初めてプサンに行く時に気になるポイントをいつくか紹介いたします。

東京-プサンの航空会社の選択は?

羽田からのプサンの便がなく、成田から2時間弱です。

沖縄に飛ぶよりも近いですね。

LCCも就航していますが、料金はJALでもさほど変わらない(4人家族でも数万円の差)だったのと、

小さなこどもがいたため、JALを選択しました。

ちなみに、ANAは東京(羽田・成田)からプサンへは就航していないため、

日本の航空会社で非LCCの場合、JAL一択になります。

短いフライトではありましたが、機内食があり、

子供向けの食事を事前登録しておいたところ、スムーズに提供されました。

また、子供向けに航空機の模型や、航空機のぬいぐるみのプレゼントもありました。

機内で映画をちょうど1本見たらプサンに到着しました。

プサンでのネット環境をどうするか?

海外でもスマートフォンが使えると、幅がぐっと拡がります。

そこで、SIMカードをどうするかと考えて、

これまでは、ベトナムでも、タイでも、現地の空港でSIMカードを購入して使用していたので、

今回も釜山の金海空港でSIMカードを買って使おうと思っていました。

ただ、事前にWEBでさまざま調べてみると、

スマホ2台分では、2泊3日の旅行でも、5000円程度(2500円☓2台)かかるのですね。

それでも良いのですが、日本では、月1000円程度のSIMカードを使っているため、

海外旅行だからといって、ここに無駄に使うのはなんだか少々ばかばかしい。

そこで、調べたところ、モバイルWi-Fiルーターを借りることにしました。

これなら、3日でも1台1000円(1日300円程度)もしないんです。

家族での行動のため、全行程でほとんど一緒にいます。

これであれば、モバイルWi-Fiルーターを1台借りて、2台のスマホに接続すればよいですね。

今回は、プサンの金海空港にカウンターがある「PLAY Wi-Fi」を渡航前にWEBで事前予約しました。

これにより、プサンでのネットの環境はばっちりでした。

レンタルなので、帰国時にWi-Fiルーターを同じカウンターで返すことを忘れないようにしましょう。

返すタイミングでクレジットカードでの精算でした。

韓国のアプリは、日本のアプリと違う

日本でいつも使っているスマホアプリがそのまま韓国で、有用かというとそうではありません。

日本で使われているアプリも使えないことはないですが、最適ではないんですね。

たとえば、日本では重宝しているGoogleマイビジネスは、

韓国ではあまり意味がありませんでした。

釜山のロッテ百貨店の日曜日の営業時間がまちがっていたくらいですから。

地図アプリではもっぱらコネストを使いました。

その国のローカルで利用されて、進化しているアプリがあるんですね。

Wi-Fiルーター環境ながら、現在地がほぼ正確にプロットされて、

今どこを歩いているのかを把握できました。

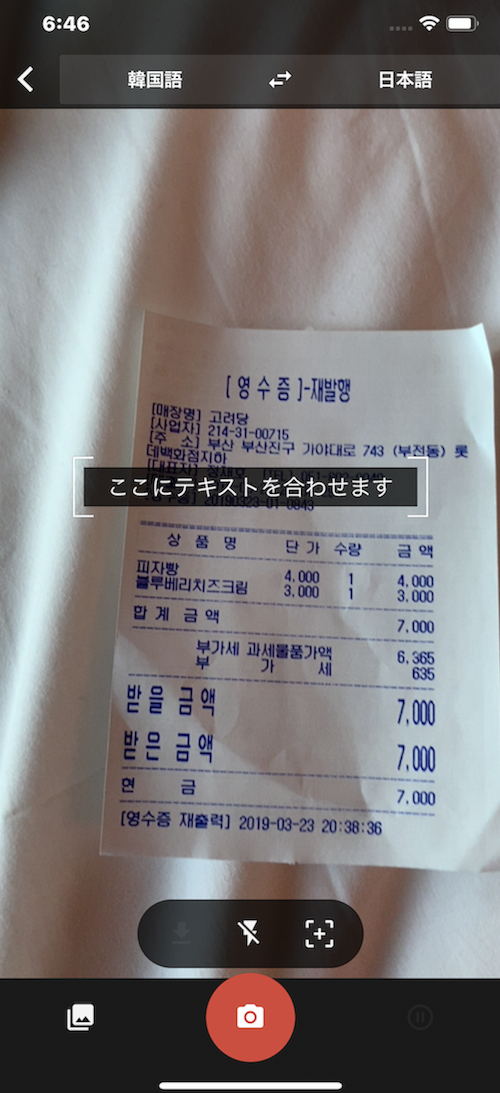

意外にも翻訳アプリが役に立った

今回のプサンでの慧眼は、Google翻訳でした。

街の看板でも、レシートでも、写真で読み込むと、文字を読み取って日本語に翻訳してくれます。

精度は7割くらい合ってる感じでまだまだ改善の余地はありますが、

あとは類推できる程度でした。

また、ロッテデパートにて探しているモノの場所を店員さんに聞いたら、

すかさずスマホを取り出してきて翻訳アプリでやり取りして解決しました。

音声で翻訳してくれる専門機がありますが、

雑音があるところでは、聞き取りの点から、音よりもスマホ画面の文字の方が間違いがないですね。

プサン観光

↑プサンタワーからの景色

プサンタワーからは、たまたま雲ひとつ無い青空で海の向こうまでが眺められました。

船が運行している様子がつぶさに見えました。

↑釜山港とかもめ

風が強い波止場で、かもめが風に乗りゆうゆうと飛んでいます。

港町ですが、すぐにその奥に山が迫っているという地形で起伏に富んだプサンの街でした。

↑プサンの路地裏

やはり、路地裏というものは、その国、その土地にしかないものを反映させており、

プサンの路地裏もまた良い味を醸し出しています。

プサン、人情がある街

プサンを振り返ってみると、どこか哀愁ある昭和感という印象です。

街を歩いていると、50代と思われる女性がこどもに対して声をかけてきました。

それも1度でなくさまざまな場所で数度。

内容は、寒いから毛布を頭からかけろというようなことです。

これは、韓国語で話してくるので、身振り手振りでわかる内容です。

(さすがに、翻訳アプリを取り出すまでもない)

こどもとの旅行は、その地を楽しむというよりは家族の絆を深める時間ですね。

私がバックパッカーだったころ、個人旅行では、自分の興味関心のままに動けたのですが、

子連れですと、なかなかゆっくり観光、というわけにもいきません。

(こどもが動くからですね。海外で迷子になったら大変です。)

一方で、日本国内で暮らしていては、なかなかずっと一緒というわけにはいかないのですが、

旅行中は、家族が離れることがなく、いつも一緒です。

と考えると、遠くのどこかの国ではなく近くの国で、

ある程度の異国情緒があり、治安が悪くない観光地がベストです。

そういう意味では、今回のプサンは最も身近な海外かもしれませんね。

旅行は、様々な気づきを与えてくれます。

日本からとっても近い隣国、週末に気軽に行けます。

ぜひ気分転換に、家族の思い出づくりに行ってみてはいかがでしょうか。

【無料】マイナビクリエイター3/26(火)キャリアセミナー「デジタルマーケティング業界にチャレンジするためのノウハウ教えます」

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

3/26デジタルマーケティングキャリアセミナー第二弾開催

先月2月にマイナビクリエイターにて、

20代向けのデジタルマーケティング業界にチャレンジするためのセミナーを行ったのですが、

おかげさまで好評だったようで、すぐに第二弾が決まりました。

その開催が、来週3月26日にあります。

20代向けキャリアセミナー 「デジタルマーケティング業界にチャレンジするためのノウハウ教えます」

前回同様のセミナーです。

( ↑ 前回のセミナーの様子 )

デジタルマーケティング業界のキャリアセミナー内容

内容は、デジタルマーケティング業界の成長性や、 特にWEB広告業界の役割と、 デジタルマーケティング業界で働いてみたい方へ、求められる人物像について解説するものです。

たとえば、以下に該当するような人がいたら、その人のためのセミナーです。

* デジタルマーケティング業界に興味がある

* そもそもデジタルマーケティングとは何かを知りたい

* デジタルマーケティング業界にチャレンジする方法を知りたい

* デジタルマーケティング業界に必要なスキルを知りたい

* 今の仕事を続けるべきか漠然とした不安がある

* 20代として今後のキャリアをどのように積めばいいのか基礎的な考え方を知りたい

※2月の内容と基本的には同じですので、前回参加された方は参加できません。

私は、デジタルマーケティング業界で2004年に起業してもう15年となるのですが、

どんなキャリアを積んでいくのが良いかについては、実体験を伴った方法論があります。

直接、20代のこれからの業界を背負って立つ若い人たちに、話ができることを楽しみにしています。

無料で参加できて、書籍ももらえるかも

3月26日というと、もう来週に開催なのですね。

すでに、多くの方からの申込みがあるようです。

マイナビワークスさんと一緒にコンテンツを開発したもので、

私が単体で話すのは、30分程度となります。

また、その後の質疑応答のセッションにて、いろいろと話せるのではないかと思います。

通常、社会人向けのセミナーで質疑応答というと、遠慮してかあまり無い場合もありますが、

前回2月のときは、質疑応答に熱気があって、時間を超過して対応しました。

やはり、20代の人が真剣に自分のキャリアを考えているため、

さまざまな質問がでてくるのではないかと思います。

20代の人が対象という縛りはありますが、

無料のセミナーで、さらに書籍『デジタルマーケティング集中講義』(マイナビ)までもらえるようです。

お得なセミナーであることは間違いないですね。

これを読んでいる人で、知り合いに思い当たる人がいたら、ぜひ、ご紹介ください。

大学でのWEBマーケティング講義が9年目に!

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

大学で講義を受け持つのも、はや9年目に入りました。

「WEBマーケティング」という科目です。

毎年思うのですが、学生が最大限に価値を得る講義内容にしたいと思っています。

講義のはじめにアンケートを毎回シェア

毎回の講義の最後にアンケートをとっています。

内容は、WEBやSNSやYouTubeの利用や、IoT機器の活用などに関するものです。

これを、翌週のメインの講義がはじまる前に毎回学生にシェアしています。

シェアをすることで、学生本人たちがなんとなく考えていることが、

グラフを伴う数値で紹介されるため、本人たちも納得感があり、アイスブレイクに良いコンテンツとなっています。

1200字レポートは書く力を養成する

前期15回の講義の中間で1200字程度のレポートを任意で提出してもらっています。

強制ではなく、書きたい人だけ提出するものですが、9割以上の人が書いています。

(レポートを書いた人はプラスの評価をしています)

中にはなかなか考え抜いて書かれたレポートもあります。

優秀なレポートを書いた人はプレゼンも

200人を超える学生が履修しているため、7年目まではやっていなかったのですが、

昨年2018年に8年目にしてはじめて、良いレポートを書いた学生数名を事前に指名して、

数分程度で発表してもらいました。

私から見ると、発表自体は稚拙だと感じる部分はあるのですが、

着眼点の良い学生の発表のため、意外と学生からの反響がありました。

そこで、今年も昨年に引き続き、学生による発表は取り入れたいと思います。

アクティブラーニングが課題

大教室の講義ではありますが、アクティブラーニングの要素は取り入れたいと思っております。

ちなみに、私が最も効果的だと思っている講義の仕方は、

まず大きな講義室での講義の後に、

すぐ次のコマでゼミ程度の小グループに分かれてのディスカッションをパックにした講義形式でした。

ちなみにこれはイギリスでの修士留学での講義の形式です。

これであれば講義でのインプットと、

次のゼミでの発言によるアウトプットと他の人からの意見がすべてミックスされ最も効果的だと思いました。

ただ、なかなか大教室の講義ということもあり、アクティブラーニングを取り入れるのは簡単ではありません。

やる気のある学生も多いので、Googleの「デジタルマーケティングの基礎」というWEBで履修できる無料の学習ツールも紹介していこうと思っています。

これについては、またこのブログでも紹介していきたいと思います。

今年も、大学の講義にて、前年を上回る内容を履修学生に提供できたらと思っています。

LINE payとPayPayどちらのマーケティング活動が効果的か?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

PayPayとLINEpayをはじめとしたキャッシュレス決済を使っている人も増えていると思います。

本日は、PayPayとLINEpayで、どちらのマーケティング活動が効果的かについて考えてみたいと思います。

PayPayの100億円還元キャンペーン

PayPayは、100億円還元キャンペーンを昨年2018年12月に第一弾、

そして今年2019年2月から第二弾とやってきていて、

お祭りを演出しています。

やはり、PayPayで買い物をして、20%が還元されるというのは、

2割引で商品やサービスが買えるということですので、魅力的と捉えた人がこぞってpaypayを使っています。

ただ、2018年12月の第一弾のキャンペーン時には、

1人1回5万円まで還元されましたので、25万円までの大きな買い物がお得でしたが、

第二弾のキャンペーンでは、1回1000円までの還元へと上限額が下がりましたので、

1回あたり5000円までの買い物をする場合がお得です。

過去のこのブログでpaypayは第二弾以降のキャンペーンをやる。ただし額は少額でよいと予測しましたが、これは当たりました。

デジタルマーケティングの専門家としては、定石を順当に指してきたな、と思っています。

LINEpayの20%還元キャンペーン

それに比べてLINE payは、地道です。

派手さがないので地味なのですが、

実は、LINE payも20%還元のキャンペーンを断続的にしています。

利用者側に立てば、1回の上限還元額が1000円までなので、5,000円まで使うのが最も効果的です。

地味ですね。

LINEpayのはじめての20%還元キャンペーンが、2018年12月の年末でした。

PayPayのように総予算100億円などの上限は設定されておらず、全員が還元を受けられたようです。

そして、2019年1月、2月、3月と、現在も、期間を細かく区切って行われています。

しかも、LINE payは、20%還元をする店舗の指定があります。

たとえば、2019年1月後半に行われたキャンペーンでは、ドラッグストアが中心でした。

ポイントは3月下旬に付与されるようです。

ドラッグストアはコンビニなどと違い、はじめからディスカウントされた価格で販売されていますので、

たとえば、水や備蓄できる食料などの生活物資をまとめ買いした人もいたのではないでしょうか。

PayPayとLINEpayで使えるお店(加盟店)

私は、PayPayもLINEpayも両方使っています。

PayPayは加盟店が非常に多いです。

大きなチェーン店だけでなく、街の飲食店(カフェや中華料理屋など)でも利用できることが増えています。

(↑ PayPayアプリで池袋西口周辺で使えるお店を表示させると、無数に出てくる)

PayPayアプリでも地図上にPayPayが使えるお店がプロットされますので、

わかりやすいです。

それに対して、LINEpayはPayPayにくらべて利用できるお店が多くはありません。

現在のところ、ローソンやファミリーマートといったコンビニや、ウエルシア、ココカラファインといったドラッグストアなどの大手チェーン店が中心で、

街にあまた存在する個店は開発しきれていない印象があります。

ただ、これは、これから2019年、2020年と進んでいくに連れて、対応してくると思われます。

PayPayとLINEpay、どちらが広く普及するか

PayPayとLINEpayどちらが、普及するかですが、

私は、この2つのうちどちらが勝つかではなくて、

PayPayとLINEpayこの2つが日本のキャッシュレス決済の主流になるとよんでいます。

PayPayは派手なマーケティングで、多くのユーザにアカウントを開かせました。

LINEpayは、もともとLINEという大きな基盤があるため、LINEpayを始めるハードルが低いです。

そして、LINEpayの強みは、LINEアプリによるプッシュ通知です。

たとえば、LINEpay決済で「3月1日から14日までローソンで使える200円OFFクーポン」をLINEでユーザに送りつけることができています。

我々ユーザも、現在のところ、LINEpayで支払う強い動機がなくても、

コンビニでものを買う時に、期限が区切られたクーポンがあれば、

ついでに使ってみようとなります。

これを5回、10回と繰り返していくうちに、ユーザは、LINEpayを習慣的に使うようになっていきます。

つまり、LINEpayは地味ですが、LINEというコミュニケーションアプリがあるためにユーザにクーポンや20%還元などのお得なキャンペーンを通知して、LINEpayのことを何度も思い出させます。

これができるので、LINEpayは地味ですが、強いです。

楽天payやメルペイ、オリガミペイなどは普及するか

他の決済は限定的なところで利用されていくと考えています。

例えば、楽天payやメルペイ、オリガミペイなどがありますが、

現在のところ、PayPayやLINEpayと伍すような、

強い施策を打てているようには見受けられません。

楽天payは楽天を使っているユーザ、

メルペイはメルカリを使っているユーザがそのサービスを中心に使うというのが、

現在の私のよみですが、

日本のキャッシュレス決済は、昨年2018年末に幕を開けて、まだまだ始まったばかりですので、

これらのキャッシュレス決済のマーケティング活動の動きも楽しみに予測しながら追っていきたいと思います。

Googleマップで拡張現実(AR)の道案内を使ってみたら未来が来ていた

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

Googleマップは、使いやすいのですが、

地下鉄駅から地上に上がってきて、Googleマップを表示した時に、

どっちの方向に歩きだしたら良いか迷ったことはありませんか?

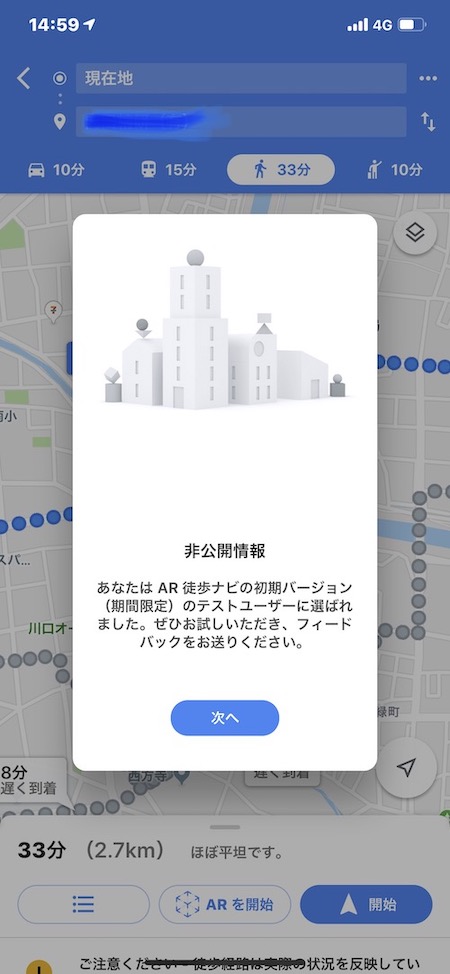

Googleマップで拡張現実(AR)を使った道案内が導入されるということで、

一部ユーザーが先行して利用できるようになっています。

GoogleマップのARは、スマホをかざすと、道案内をしてくれる機能です。

ARなら、どちらの方向に歩きだしたらよいか迷わなくなるのか?

早速使ってみました。

Googleマップが、ARに対応

まず、Google マップアプリを最新バージョンに更新して、場所を検索します

そして、徒歩経路を選択し、[AR を開始] をタップして道順を表示します

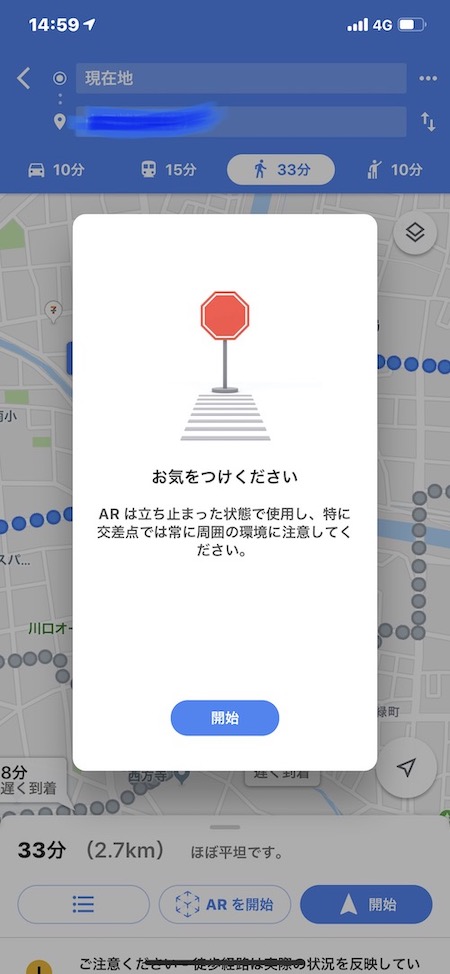

はじめて利用する時には注意が表示されます。

スマートフォンを持ちながら歩いていくと、思わぬ事故に繋がりかねないですので、

道で止まってARを利用するようにしましょう。

ARで目的地までの道順が簡単にわかる

ARを有効にするために、スマートフォンのカメラを道に向けます。

すると、カメラで写された看板や建物などさまざまな場所をGoogleのAIが読み取っていきます。

今まさに見えている道がモノトーンで表示されて、

その上に、30メートル進んで左へ曲がるなどの道順を案内してくれます。

ARを利用中にそのまま歩いていくと、「身の安全のため、歩行中はスマートフォンを使わないでください」と、注意が表示されます。

このようにして、案内にしたがって歩いていくと、目的地へ到着できます。

GoogleマップのAR道案内を使ってみた感想

ARを実際に使ってみた感想としては、カメラで今、目の前にある風景の上に、

「左折する 80m」というような表示が浮かび上がるので、

直感的にわかり、迷うことがなく、便利でした。

また、風景がモノトーンでひょうじされるため、青で浮かび上がってくる表示が見やすいです。

外でスマホの小さな画面を見ながら利用することを前提に作られており、

そのあたりの使いやすさは上々です。

GoogleマップのARの今後は?

現在はスマートフォンでの利用となりますが、

もともとはGoogleグラス向けに開発していたものかもませんね。

メガネ型の端末がこれから出てきて、このARが実装されるなら、ハンズフリーになりますし、

より利便性が高まります。

スマホでGoogleマップのARが使えるという時点で、すでに未来がもう来ているように感じました。

どんなWEB記事がアクセスを集めるのか?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日、ダイヤモンド・オンラインから取材依頼を受けてインタビューがあり、

その後、ライターさんが書いた記事が掲載されたのですが、

その中で、どんな記事が読まれやすいのかについて見えてきた部分がありますので、

本日は、どんな記事がアクセスを集めるのかについて紹介します。

例題:2つの記事、どちらが読まれるか?

それでは問題です。

「『確定申告なんて関係ない』と思う会社員が大損している理由」という記事と、

「7歳児が年俸25億円!『ユーチューバー』収益の仕組みを全解剖」という記事、どちらがアクセスが多いと思いますか?

ちなみに、これは、ダイヤモンド・オンラインでの先日のランキングで、どちらかが1位でどちらかが3位です。

答えは、「『確定申告なんて関係ない』と思う会社員が大損している理由」という記事の方がアクセスが多かったです。

アクセスが多い理由は「自分ごと」かどうか

ダイヤモンド・オンラインは男性読者が多く、

通勤中の電車や会社の昼休みなどに主に会社員が読んでいる媒体ですので、

「『確定申告なんて関係ない』と思う会社員が大損している理由」というような記事は、「自分ごと」化しており、アクセスを集めました。

「意外性」や「お金」の話もアクセスを集める

先日ダイヤモンド・オンラインより取材を受けたのが、YouTuberに関することで、それが、

「7歳児が年俸25億円!『ユーチューバー』収益の仕組みを全解剖」という記事になりました。

アクセスランキングで3位の記事です。

それで、気になって、ダイヤモンド・オンラインを見ているうちに、

アクセスを集める記事には特色や傾向があることを発見しました。

「自分ごと」の次は、「お金」や「意外性」といったテーマの記事がアクセスを集めています。

アクセスを集める分野がわかっていてもそれだけにとらわれないバランス

ただ、お金や意外性のある記事ばかりですと、バラエティ色の強いスポーツ紙のようになってきますね。

そこは、ダイヤモンド・オンラインということで、バランス感覚があります。

この日のダイヤモンド・オンラインで一番大きくはじめに掲載されいる記事が

「中国人頼みの日本の百貨店を直撃、「爆買い消滅新法」の狙い」

という記事でした。

ダイヤモンド・オンラインらしく、経済の記事ですね。

やはりクオリティ誌としては、こういう硬めの記事をトップにもってくるわけです。

ただ、ランキングで見ると、一番目立つところに掲載されていても7位でした。

メディア・媒体としての挟持としてトップに持ってくる記事と、

実際に読者が読んでいる記事の間にはギャップがあることがわかります。

では、どちらの記事が重要かということ、どちらの記事も重要です。

メディアとしての軸をぶらさずに、アクセスのための記事と、

アクセスが多くは見込まれなくてもメディアとして伝える意思を持った記事は両方とも必要なんです。

まとめ

今回は、アクセスを集める記事について紹介しましたが、

やはりいかにして読者層の「自分ごと」にマッチする記事にするかは重要だということがわかります。

記事を書く時には、ぜひ読者が誰なのかを考えてみてください。