社長ブログ

フジテレビ「めざましテレビ」ココ調 電話インタビューのちょっとした裏話

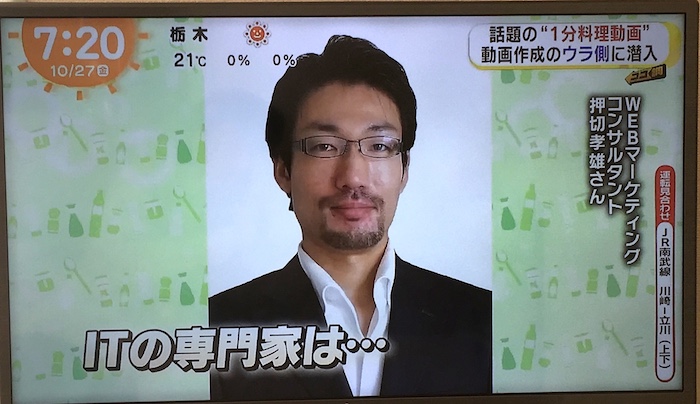

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

昨日、このブログで紹介しましたフジテレビの声の出演の件ですが、

めざましテレビスタッフの方から、

「大きな事件などが入りますと、延期又は中止となる可能性もあります」

と連絡を受けていました。

どうなるかと思いましたが、、、

予定通り放送されました。

この日の特集は、「1分料理動画」に関するものでした。

レシピアプリの「クラシル」や「DELISH KITCHEN」は人気ですからね。

番組は、待ち行く人へのインタビューや、動画アプリ制作会社などを紹介しつつ、進行していきます。

その後で、専門家の話ということで、私の場面がまわってきました。

やはり、レシピ専用の動画のアプリはわかりやすいです。

動画といえばYouTubeがありますが、誰でも公開できるので、

フォーマットがそろっていないのがネックです。

関連動画をみると、長い動画ものもあれば、短いものもあります。

動画の質の高いものもあれば、質の低いものもあります。

その点、レシピ専用動画なら、要点がおさえられていてわかりやすいです。

長さ、2分でもなく、3分でもなく1分というのはポイントですね。

利用するユーザーの立場からすると、

たとえば、仕事が終わった女性が、帰りの電車で、今夜の夕食何作ろうと考えていて、

1分動画なら、電車に乗りながら、3本5本と比較できます。

それで、家に帰ったら、その動画をみながら、夕食を作れるというメリットがあります。

食事は、毎日食べるものですし、

料理をする人にとっては、「今日は何しようかな?」と考えるのはいつものことです。

底堅いニーズがあるということですね。

ちなみに、電話インタビューの前に、事前にスタッフの方と電話をしていて、「肩書を教えてください」と聞かれました。

私:「株式会社カティサーク 代表取締役です。」と答えたのですが、

ココ調:「・・・、WEBマーケティング コンサルタントで良いですか?」

私:「あ、はい、それでお願いします」となりました(笑)

肩書は、会社の役職名よりも、職業名の方がテレビ的なのか!?という気づきがありました。

そんなやりとりがありつつ、オンエアでは「WEBマーケティング コンサルタント」と表示されていますw

フジTV:めざましテレビ「ココ調」の専門家はどのようにして探されているか?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

テレビを見ていると、専門家の電話インタビューというのをみることがあると思います。

あの専門家って、どういうルートで見いだされるのでしょうか?

実は、昨日、フジテレビから弊社カティサークへお問い合わせがありました。

めざましテレビのスタッフの方からで、

「ココ調」というコーナーで、WEBマーケティングの専門家としてのコメントが欲しいとのこと。

会社のWEBサイトをみて、

該当テーマの書籍を出版していたり、大学講師もしているため、

テレビ的に問題ないと判断して、問い合わせフォームから普通に連絡してくれたみたいです。

どんな検索ワードで調べてくれたのか聞いてないですが、

何がしかのキーワードで調べてみたら、カティサークのサイトにたどりついたということなので、

デジタルマーケティングの会社としては、SEOの検索結果にも強いということで、

ひとまずは良かったと思います。

それで昨日、その日のうちに、電話インタビューを受けました。

私の独自の見解を話すというよりは、

テレビ的に欲しいコメントがあるようで、それを踏まえて答えるというインタビューでしたが。

それで、放送日なのですが、明日10月27日(金)です。

テレビってスピーディーですね。

「ココ調」のコーナーは朝7時台だと思いますので、

その時間にテレビを見られる方は、チャンネルをフジテレビ系列に合わせてみてください。

「めざましテレビ」の中の「ココ調」というコーナーで、

電話の声の出演をすることになると思います。

電話インタビュー自体は10分くらい話しましたが、

オンエアはおそらく10秒くらいだと思います。

成長のヒント:月1ランチのすすめ

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

重要なのでやろうと思っているけれど、

でも日々の仕事が忙しかったりして、

なかなかできていないことってありますか?

たとえば、将来(2年から10年後)のことを見据えて計画を立てたり、

仕事の専門知識や、資産運用の勉強、

それに、家族との時間など。

どれも重要です。

そんな時に、おすすめなのが、これは!と思った人との月1ランチです。

どういうことかということなんですが、

この人は!という人と、一緒にランチをします。

月1回程度でOKです。

週1回だと多すぎなので、月1回または、2ヶ月に1回でもOKです。

定期的に会います。

そして、今の自分のテーマを話します。

それだけです。

それだけなんですが、これを1年、2年と続けていくと、着実に成長します。

理由は、1度話しておしまいではなく、

月1回毎回会って話すので、前回から今回までの1ヶ月で何か実行したりして

成長していたいと思うものだからですね。

私自身、知人と、もう数年続けているのですが、

重要だけどなかなか日々の生活に埋没してしまいがちなことに着手できていることを実感します。

そして、これ、ランチではなくても良いのですね。

人によっては、職場が近くないので、そもそもランチなんかできないよという場合もあるでしょう。

その場合は、スカイプやGoogleハングアウトで全く問題ありません。

個人的にも、日本からシンガポールに赴任した人と定期的にスカイプして

お互いにコーチングをしていた時期がありますが、

これもとても役立ちました。

月1回1時間と限定して、おもに半分の時間は自分が、半分は相手が、今取り組んでいることを話します。

何か、ペースメーカーとなるものがほしいという場合に、

おすすめできる方法です。

1つポイントを挙げるなら、多人数ではなく、1対1が良いです。

気負わず、本音を話せる間柄ですとベストですね。

定期的に継続していきますので、誰とするかはとても重要です。

直感にしたがって、これは!と思う人を誘ってみてください。

現在、スカイプは手軽です。

パソコンからでなくても、スマホやタブレットでできます。

ネットの回線があれば、電話代すらかかりません。

ちなみに、私的な話でいえば、実家の山形ともスカイプで毎月1回、話をしています。

親に孫の顔を見せるというのが主目的ではありますが、

毎月行うことで、コミュニケーションになっています。

勉強の進捗状況をお互いに確認しあう月1回ランチでも良いですし、

気の置けない友人との情報交換でも良いですし、

離れて暮らす家族との他愛のない話でもかまいません。

月1回が多ければ、半年に1回でも、1年に1回でもかまいません。

ぜひ1度やってみてください。

インタビュー記事が「会議HACK!」で公開されました

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

しばらく前(8月)に、インタビューの依頼があって、受けたと書きました。

そのインタビューの様子が掲載されました。

「会議HACK!」というWEBの媒体です。

会議に関する様々なトピックが紹介されているWEBサイトですね。

毎月、著者などへインタビューをして、その模様を掲載しているWEB媒体です。

人と人が会う会議はとても重要だと思っています。

ただ、社内の毎週1回の定例会議だと、ダレることがあるので、

「アイデア会議」とか、「改善会議」を挟むことで、効率化できるということを話してきました。

また、実際に弊社でクライアント企業との仕事の進め方として、

利用しているツールに、Googleスプレッドシートがあります。

Googleスプレッドシートへ、会議で話された内容を項目ごとに書いていきます。

そして、その後、1つ1つの項目が完了したら「完了」と入れていきます。

すると、いつ話されたものが完了したのか、仕掛中なのかということがわかります。

1つのシートに書いていくので、とってもシンプルです。

また、複数人でシートに記入してもリアルタイムで更新されていくので

ストレスがありません。

会議が終わったと同時に、議事録(To Doリスト)もできていますので、時間を有効に使えます。

そのシートを見ていけば、しばらく前に行ったジョブ内容の履歴がわかりますので、

とても使いやすいと実感しています。

ツールをどうするかというので、Googleスプレッドシートだけでなく、多くのツールがあります。

また、人によってはGoogleスプレッドシートよりも使いやすいツールもあるでしょう。

ただ、採用のしやすさから言うと、

Googleのツールなら多くの企業で抵抗なく利用しやすいというのがあります。

もしMSワードとかで議事録を書いている企業がありましたら、

ぜひ一度使ってみてください。

会議が、より快適になります。

本の監修者は何をしているか:その2

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日のブログでこれから出る本の監修者を依頼されたと書きました。

現在、進行中です。

実際の文章はライターさんが書きます。

今回の本の場合は、1冊の本に複数のライターさんが分担して書きます。

すでに、台割が決まっており、このページには何を書くということがはっきりしていて

鋭意、ライターさんが書いているところです。

今、監修者は何をやっているかというと、

ライターさんが書きすすめている時に、質問が出てくるんですね。

ここに入れる事例はないかとか、ここはどういう趣旨かとか。

監修者は、ライターさんのそういった質問に、ここはこの事例でとか、

ここの趣旨はこういう意味ということをメールでやりとりしていきます。

間に編集プロダクションさんが入るので、

直接ライターさんとやりとりすることありませんが。

これまで、著者として本を書いてきたので、

もう、いっそのこと自分で全部書きたいくらい。

でも、そこはぐっと我慢して、ライターさんが書くのを見守っています。

複数の人が関わって作っていく書籍なので、

より客観性が高まるのではないかと期待しています。

通常、私一人で書くと1冊の本を書き上げるのに数ヶ月から半年くらいかかります。

1冊目の時は企画から出版まで丸1年かかりました。

今回の本の進行は、ライターさんが分担して書くということもあり、

一気に進んでいます。私が1人で書く場合の数倍の速さ。

なかなかおもしろい本の作り方だと思います。

進捗は、またこのブログで紹介します。

WEBから2年で5倍の受注は可能か?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日、ITコンサルティングで、埼玉県内のある企業へ訪問しました。

BtoBの製造業です。

社長さんの話を伺っていると、

ホームページからの受注数をあげていきたいとのこと。

どのくらい受注数をあげていきたいかと聞くと、2年で5倍。

2年で5倍というと、どうですか?

そうとうアグレッシブな目標設定のように聞こえるかもしれません。

ただ、そもそものホームページからの受注数が多くないので、

これから2年で5倍に引き上げることは、ある方法を使えば、十分に可能です。

そこで、その戦略を提供してきました。

あなたなら、どんな方法が考えられますか?

単に、SEO対策によるアクセス数だけで5倍にするのは、簡単ではありません。

そうではなく、SEO対策によるアクセス数は1.5倍にして、

ホームページへ到達してからのコンバージョン率を2倍にして、

さらに、動画やブログなどの他の媒体からの流入アクセス数を2倍にしてというような施策にすると、

1.5☓2☓2=6倍になりますので、

2年で5倍の受注数というのは、現実的な数値目標になります。

そもそも商品力のない企業ですと、ホームページへいくら集客しても成約しないので

絵に描いた餅に終わりますが、

その企業の場合は、商品力・製造力があるポテンシャルのある企業でした。

商品力がありますし、社歴・実績もありますし、

実施するためのスタッフもいます。

それであればということで、その手法を提供してきました。

WEB戦略を活かすと、企業は成長します。

この企業の2年後が今から楽しみです。

本の監修者は何をしているのか?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日、これから出る本の監修を依頼されました。

これまで、著者として本を書くことはあったのですが、監修ははじめてです。

本によっては、海外の翻訳本だと、監訳者というのがあったり、

日本の本でも、監修者がつく場合がありますね。

すでに出版社で通っている企画があって、本文は編集ライターさんが書きます。

今回は、著者ではなく、監修者としての本に関わることになります。

それでは、監修って何をするのでしょう?

監修者の仕事とは?

つい先日、出版社・編集プロダクションさんと顔合わせをしてきたのですが、

今回の監修の仕事は、企画内容・台割の確認と、

「まえがき」を書く、初校の確認、再校の確認とのこと。

それと本の中ででてくる事例の推薦なども依頼されています。

全ての監修が必ずそうではないでしょうが、大雑把に言うと本の内容に間違いがないかチェックして、

より良い本にするのが主な仕事です。

たとえば、ライターさんが台割に基づいて書きすすめている時に、

疑問点や質問が出てくるんですね。

ここに入れる事例で適切なものがないかとか、ここはどういう趣旨かとか。

監修者は、ライターさんのそういった質問に、ここはこの事例がふさわしいとか、

このページの趣旨はこういう意味ですということをメールでやりとりしていきます。

今回の監修の場合は、間に編集プロダクションさんが入りますので、

直接ライターさんとやりとりすることありませんが。

これまで、私は著者として複数冊の本を書いてきたので、

いっそのこと自分で全部書きたいくらいです。

しかし、そこはぐっと我慢して、ライターさんが書くのを見守ります。

通常、私一人で書くと1冊の本を書き上げるのに数ヶ月から半年くらいかかります。

1冊目の時は企画から出版まで丸1年かかりました。

今回の本の進行は、ライターさんが分担して書くということもあり、

一気に進んでいます。私が1人で書く場合の数倍の速さです。

タイミングを逃さずにタイムリーに本ができるという点は、

監修者+編集ライター数名+編集プロダクション+出版社で本を作っていく利点ですね。

監修者が誰かによって、本の売れ行きが変わるか?

著名な人物であれば、監修として名前を置くことで、

それだけで本が売れていくということもあると思います。

実際、著者となれば、その本を自分で書いたり、ブックライターに任せる場合でも、内容への責任は重いのですが、

監修であれば、監修者が自分で本文を1から書くということはありませんので、

著者として書く場合の何分の一もの時間で監修が可能です。

また、著者として書く場合は、ブックライターなどの他の人に任せずに自分で書きますので、

著者であれば、書くことに没頭できるのですが、

監修は監修で、本を俯瞰して、客観的に見られます。

編集者、ライター、監修者のみんなで何度も見てブラッシュアップしていっている感覚があります。

ちなみに、この時に監修した本がこちらです↓

ぜひ合わせてお読みください。

私の場合は、デジタルマーケティングの分野となりますが、

監修してほしいという出版社さん、編集者さんがいらっしゃいましたら、一度、お問い合わせフォームよりご相談ください。

池袋「好日山荘」は、体験型へ舵を切った

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日のブログで、流動する消費者(ムービングターゲット)に対応している事例として、

池袋マルイの対応力を紹介しました。

その時に、もう1店舗秀逸な店舗があると言っていましたので、

本日は、マーケティング的にとても興味深い、その店舗を紹介します。

丸井のすぐ近くの「好日山荘」という登山者向けのお店です。

池袋で長いこと営業しています。

ビルの1階と2階に入っている店舗です。

近くにエルブレス(L-Breath)という競合店があります。

L-Breathの方がお店が売り場面積が圧倒的に広いです。

6階まであるフロアまるまるL-Breathなので、

売り場面積にして、3倍以上あると思います。

L-Breathは、アウトドア一般なので、山の道具専門ではなく

自転車(バイク)も、スイミング用品も売っています。

すると、どうしても総合力で負けてしまいますね。

ある時「好日山荘」がお店を一時閉店しました。

一時閉店前の好日山荘は、大賑わいとはいえなかったので、

このまま閉店してしまうのかと心配したのですが、

その後、2017年にお店をリニューアルオープンしました。

山の道具を売る面積を半分くらいに縮小しました。

そして、あとの半分を何にしたと思います?

ボルダリングのジムです。

ボルダリングは、若い人中心に人気で、

池袋駅からすぐの立地なので、にぎわっています。

物販だけだったら、リアル店舗同士の競争ではなくて、ネット通販との競争にもなるので、

リアル店舗は価格競争で、なかなか勝てません。

そこで、ボルダリングという体験型の施設にすることで、ネット通販には絶対にできないユーザ体験を提供したんです。

さらに、池袋はターミナル駅なので、仕事の帰りとか、乗り換えで使っている人にはとても都合の良い立地と言えます。

つまり、商圏が広いんです。

さらに、営業時間も思い切って見直しています。

通常商業施設は、10時(または11時から)20時(または21時まで)というところが多いのですが、

「好日山荘」では、平日は13時から22時にしています。

午前中の時間帯は切るという決断をしたのですね。

その分、夜10時までの営業にして、サラリーマンやOLなど仕事帰りにボルダリングする顧客を取り込んでいます。

また、営業時間が9時間なので、店員さんの勤務時間にも好都合です。

スタッフのシフトや人件費の観点からも、良い決断だと思います。

前のブログで紹介した丸井のような時代のその半歩先を見越して先手先手でかじを切ってくる企業も優れた企業です。

また、好日山荘のように、物販から、体験型の施設に、

本業とシナジーを生むように変えてくる企業もまた、優れた企業と言えます。

変わらない良さもありますが、変わることで時代に対応するということもあります。

時代の変化を的確につかんで変わっていく。

こうった企業から目が離せません。

池袋にはとても魅力的な店舗がたくさんあります。

また、どこかのタイミングで良質な店舗のマーケティング戦略について書いてみたいと思います。

中日新聞・東京新聞からの取材依頼

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日、中日新聞東京本社・東京新聞の経済部の記者さんから連絡いただきました。

このカティサークWEBサイトのお問い合わせページからでした。

内容は、新聞紙面へ特集記事を書くための取材依頼でした。

WEBマーケティングの専門家からの情報が知りたいということでした。

ちなみに、中日新聞と東京新聞の関係ですが、

中日新聞社東京本社が、関東地域で発行しているのが、東京新聞なんですね。

記者さんが、弊社オフィスにお越しになるということでしたが、

せっかくなので、逆に東京 内幸町にある中日新聞東京本社・東京新聞へ訪問しました。

( ↑ 中日新聞・東京新聞は、日比谷公園に面した一角にある)

取材内容は動画マーケティングに関することです。

先日、YouTuberが多く所属する事務所のUUUM(ウーム)が上場したため、

新聞社の経済面という切り口でのYouTube動画プラットフォーム関連の話題は旬ですね。

記者さんが、話を引き出すのがうまかったので、

事前の予定では30分だったのですが、あれこれ話しているうちに50分近くになりました。

私だけでなく、さまざまな専門家、関係者に取材をされていて、

多面的な記事になるようです。

記事は、9月下旬から10月初旬くらいに出てくると思いますので、

新聞記事になりましたら、またこのブログで書いてみたいと思います。

ムービング・ターゲットを捕捉する池袋マルイの決断力

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

前回のブログで、池袋に住んでいる外国人の10年について話しました。

その池袋で商売をしているお店のビジネスモデルも大きく変わってきています。

本日はビジネスモデルについて書いてみたいと思います。

池袋の西口の五差路にマルイがあります。

20年前は、若者ターゲットのおしゃれなデパートという印象がありました。

それが、この10年くらいで変化してきました。

たとえば、10年前のユニクロといえば、まだ現在ほどオシャレではなく、

機能性重視の安物というイメージが少なからず多くの日本人にはあったと思います。

それが、2009年に、ユニクロが池袋マルイ4階のフロアに入ったので、

オシャレなマルイがユニクロを入れたのかと少なからず衝撃を受けました。

ユニクロが入ることに若干の違和感がありました。

ただ、それから、特にこの10年でユニクロがオシャレなブランドへと進化していったのは、

誰の目にも明らかではないでしょうか。

そのユニクロも、2014年代になると、池袋マルイから抜けていきました。

(池袋東武百貨店にユニクロの3フロアに渡る巨大な店舗ができました)

その後に入ったのが、100円均一ショップだったんです。

数ある100円均一ショップの中でも、「セリア」というオシャレ寄りの100均でしたが。

マルイに100円均一ショップが入った時は、ユニクロの時を超えた衝撃を受けました。

ただ、特に週末などは人がいっぱいで、レジ前の行列が軽く20人以上待っているという時間帯もあるほどです。

売上も好調のようで、2017年には、セリアは、マルイ内で売り場面積を広げて、約1.5倍に増床しています。

池袋に100円ショップは多くありますが、どこも小規模で大きな売り場面積のお店が無いのも人気の理由です。

(個人的には、もっと増床して4階のフロアを全てセリアにするとさらなる集客が期待できると思います)

そして、現在、2017年に入ると、今度は池袋マルイに、アニメの即売会などのイベント会場ができました。

期間限定ショップで、オープン前から多くのお客さんが(数百人規模で!)並んでいるほどです。

マルイは、もはやおしゃれデパートではないなという認識に変わりました。

ただ、これは良い変化なんです。

丸井は、「おしゃれ」というプライドではなくて、

変わりゆく消費者(ムービング・ターゲット)をしっかりつかんでいるからなんです。

もし、「おしゃれ」に固執して、売れないブランドをテナントに抱えていたら、

変化する顧客を捕捉することができずに、存続すら危うかったはずです。

その意味で、丸井は、環境の変化に敏感で、市場のことがわかっている企業と言えます。

目利き力が半端ではない企業ですね。

さらに、もう1店、変化に対応している店舗が池袋にあるのですが、

それは、また次のブログで書いてみたいと思います。