社長ブログ

【マイナビ】6/14(木) キャリア形成講座を担当します

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

これまで、マイナビクリエイターにてWEB業界とゲーム業界向けのキャリア形成講座で講師をしてきました。

前回のセミナーの時に、マイナビの担当者さんと話していたら、

セミナーに参加された方が無事に転職できたというご報告をいただきました。

こういう報告を受ける時は、本当に嬉しいですね。

自分の方向性を見出して、または再確認して、最適な職場とマッチングしていくということですので、

とても前向きな話です。

人が好転していくプロセスに関われるというのは、

やりがいを感じられることでもあります。

その同内容の講座が来週6/14(木)に新宿のマイナビクリエイターにてあります。

参加無料です。

主に20代から30代くらいの方向けですが、

WEBやゲーム業界で自分のキャリアをどうしようか考えている人がいたら、ぜひ参加ください。

また、そんな人が周りにいたら、ぜひ教えてあげてもらえたら嬉しいです。

大学のゼミの外書講読で英語の自己紹介

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本日は、大学のゼミでおこなっていることを紹介します。

ゼミは2限連続で行われています。

はじめの1限目が外書講読で、2限目がグループに別れた研究です。

外書講読では、英語を使って経営やスピーチを学んでいきます。

たとえば、少し前に紹介したスティーブ・ジョブズのスタンフォード大学でのスピーチを暗唱するというのがまさにこの外書講読です。

ジョブズのスピーチ暗唱が一段落しましたので、

現在は、英語で自己紹介をすることをおこなっています。

手順です。

まず、ゼミ生がそれぞれ、英語の自己紹介を自分で書いてみます。

文章にして10文以内くらい、話してみると1分以内ほどの短いものです。

その状態ですと、間違った英文の可能性がありますので、

英語圏で生まれ育った人に文章を直してもらいます。

大学にチャットラウンジという場所があり、常時ネイティブスピーカーがいるので、

そこに行って、自然な英文に修正してもらいます。

たとえば、下記のような自己紹介です。

Hello, I am ,,,,,,,, . I am a university student. I major in Marketing.

I like to eat Karaage. Do you know Karaage?

Karaage is a kind of boneless fried chicken.

As my mom’s karaage is so delicious, I would like to open a karaage shop for her.

After I open the shop, please give it a try.

短い自己紹介ですが、起承転結でつくっています。

自分の名前と所属(起)

自分の好きなこと(承)

その好きなことをどうしたい(転)

締め(結)

さらに、その英文をネイティブスピーカーに話してもらい、音声を録音します。

それを各自何度も練習します。

そして、1から3週間後のゼミで、各自発表します。

なぜ、英語の自己紹介を暗記できるほどまでつくるのか?

それは、海外の人と英語を話す状況になった時に、

必ずと言ってよいほど自己紹介をしますので、

英語の自己紹介を用意しておくと、とっても楽なんです。

暗唱するまで練習するのは、とても良いことだと信じています。

あと10年もすれば、日本語で言ったことを、即時的に他の国の言葉へ自動翻訳できる機器が当たり前になるかもしれませんが、

それまではまだ必要なことではないかと思います。

私が大学生の頃にやっておきたかったことをやるというのが、

このゼミでの私の中のテーマです。

また別の機会にゼミで行っていることなども、紹介してみたいと思います。

2018年はサイトリニューアルのインターンを実施

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日、インターンをしました。

毎年この時期にインターンをすることが多いです。

学生にとっては、大学の講義も良いのですが、やはり実践で得られることは多いと思います。

講義科目が「WEBマーケティング」であれば、

一番良いのは、WEBのリニューアル案件を手がけるインターンですね。

今回、ちょうど、そのような案件があり、

ホームページのリニューアルについて、インターンを実施しました。

インターンで何をするかなのですが、

まずは、どのようなリニューアルサイトにするのが良いのかについての調査です。

また、競合サイト調査や、良いコンテンツとはどのようなコンテンツなのかについて

徹底的に調べるというインターンを行いました。

1日間のインターンを2度行いました。

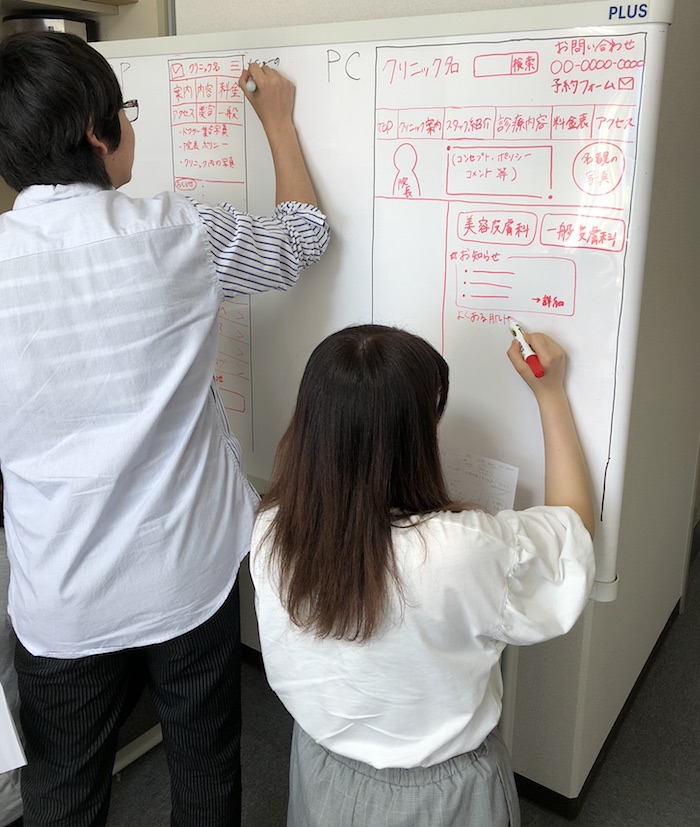

最終的には、トップページの構成案(ワイヤーフレーム)を書くというところまでできました。

学生自身が調査をして、見やすいサイトとそうでないサイトを区別できるようになって、

最終的にどのようなトップページならば2018年時点でベストなのかについて、

実際にラフデザインを描いてみるところまでを行いました。

モバイルファーストの時代ですので、

パソコンだけでははいけません。

重要なのは、スマートフォンです。

サイトのデザインだけでなく、

スマホの操作感を考慮した構成とメニューの位置などを考えていきます。

私自身も、この間に、様々なサイトを100サイト以上見て、

良いところ、悪いところを見ていきました。

実際のサイトリニューアルも6月には形になると思います。

この前期の間で、どのようにして実際にリニューアルしていくかを講義でも伝えていこうと思います。

【2018年度版】大学生のPCスマホ普及率・SNS利活用アンケート調査結果

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

大学で開講している「WEBマーケティング」講義も今年で8年目に入りました。

今年も1回目の講義時に大学生にSNS利用に関するアンケートを実施しました。

アンケートがまとまりましたので、シェアいたします。

2018年の対象は、東京23区内にある大学の主に経営学部の2年から4年生の約182人です。

(中には海外からの留学生もおります)

デバイス(パソコン、スマホ、タブレット)の所有率と、

SNS(Twitter、Facebook、Instagram、LINE@、mixi)のアカウント開設率についてのアンケートです。

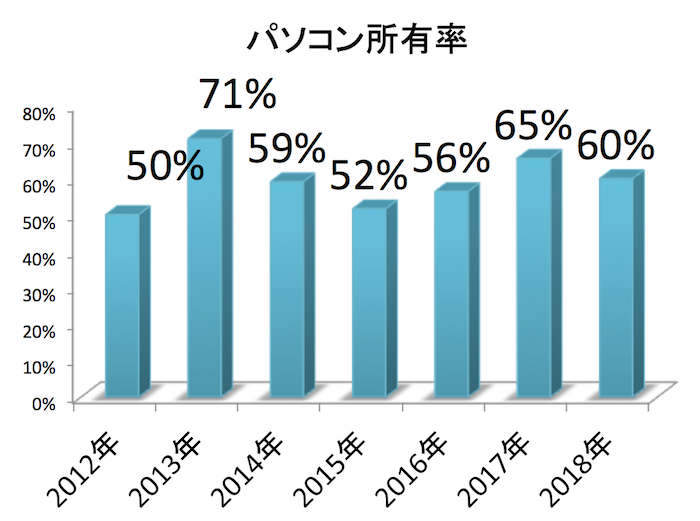

パソコンの所有率

はじめに、パソコンの所有率から見てみましょう。

パソコンの所有率については、家族内でシェアしているパソコンではなく、

学生本人が所有している自分のパソコンかどうかについて、YesかNoかを聞いています。

今年2018年は、60%の学生が自分のパソコンを所有していると答えました。

この調査は2012年から取っていて、5割から7割の間で推移しています。

この間というのは、スマートフォンが急速に普及した期間です。

学生によっては、スマートフォンがあれば、

自分のパソコンがなくても不便に感じていない人もいるということが言えそうです。

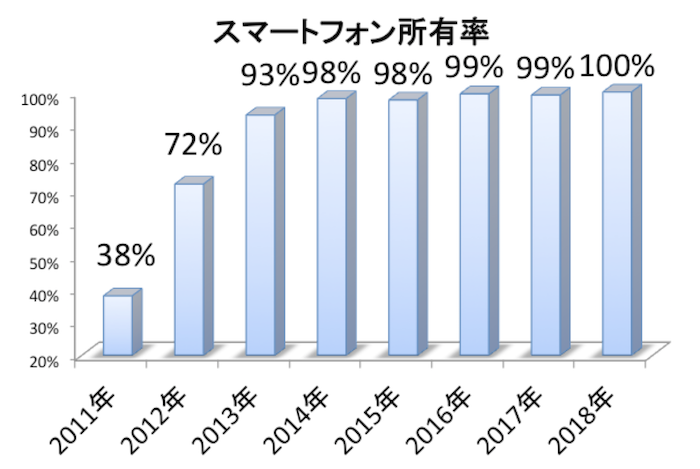

スマートフォンの所有率

続いて、スマートフォンの所有率です。

スマートフォンの所有率は、昨年まで、99%で、ぎりぎり100%にならなかったのですが、

今年2018年に100%になりました。

2014年の段階で、98%と、ほぼスマホ化していたのですが、

2018年になって、完全にフィーチャーフォン(ガラケー)からスマートフォンへと移行が完了しました。

(中には、ガラケーとスマホの2台持ちという学生もおりますが、少なくともスマホも所有しています)

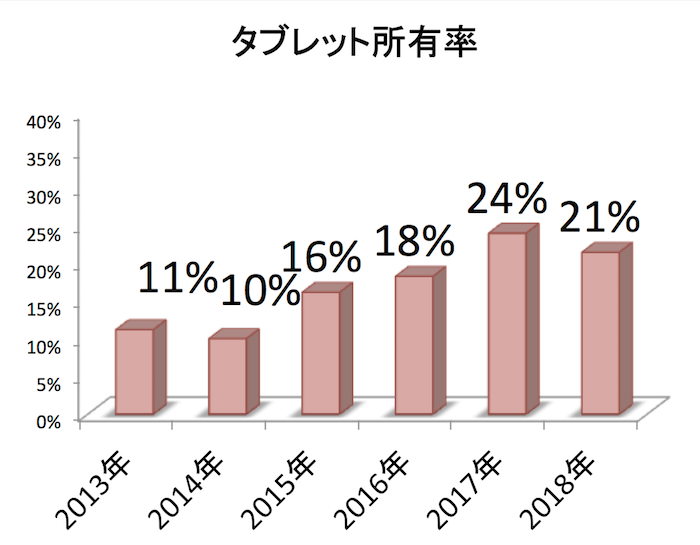

タブレットの保有率

次に、タブレットの所有率です。

意外と普及していないのが、タブレットですね。

昨年2017年までは順調に増えていたのですが、

今年2018年は21%と、昨年2017年よりも下がりました。

大学生にとって見れば、タブレットが最も中途半端な端末といえるのかもしれません。

ファーストチョイスはスマートフォンで、次にパソコン。

スマホとパソコンがあれば、タブレットまでは必要ないという状況を顕しているとも言えそうです。

平たく言えば、タブレットは、スマートフォンの画面が大きくなっただけと捉えることもでき、

今後、タブレットならではの使い方が確立されていけば、普及率は上がっていくことでしょう。

たとえば、アップルペンシルのような非常に高精細なスタイラスペンで絵を描くといったことは、

タブレットならではの体験なので、そういったスマホやパソコンにはできない

タブレットならではの機能が増えていけば、大学生の間にもタブレットの普及率は上がっていきそうですので、来年以降の動きにも注目していきたいと思います。

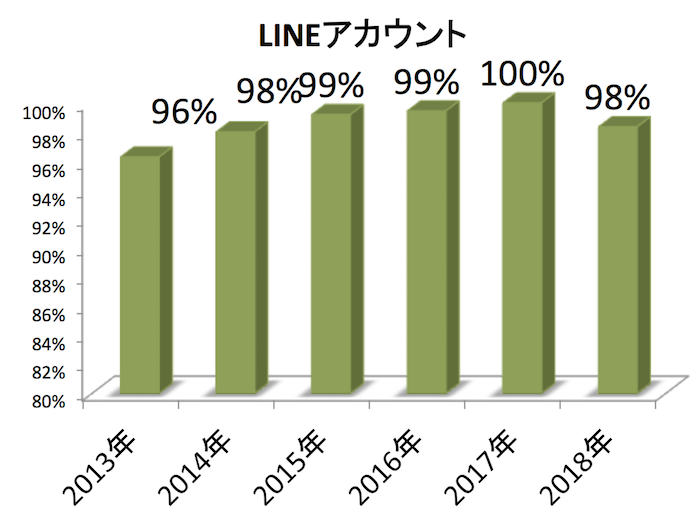

SNSアカウント:LINEの開設率

続いて、SNSのアカウント開設率の結果を紹介します。

まずは、LINEです。

LINEは、スマートフォンに入ってるアプリでは、最も普及しているアプリの1つと言えます。

学生にとっては、コミュニケーション上、完全なインフラですね。

昨年2017年に100%になりましたので、今年2018年はアンケートを取らなくても良いかとも思いましたが、とってみると、98%で、LINEがスマホに入っていない学生もおりました。

つい最近日本に来た留学生など、講義を受けている学生のダイバーシティが広くなってきているので、

年によって、少しゆらぎがあるのだと思います。

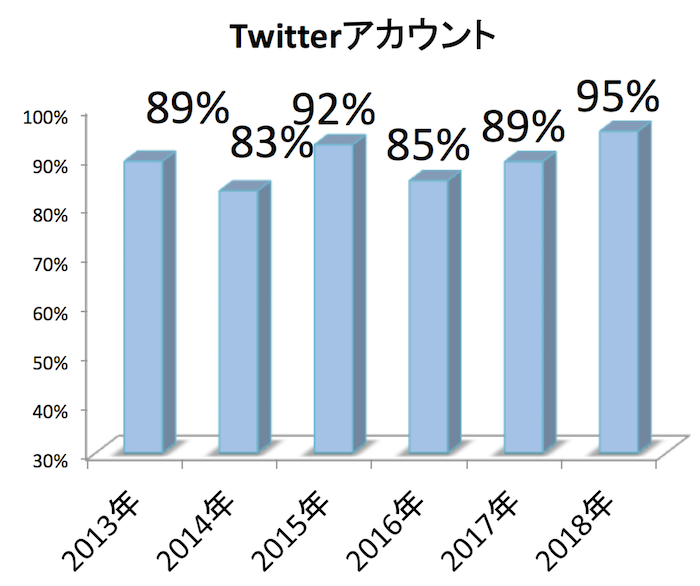

SNSアカウント:Twitterの開設率

続いて、Twitterです。

社会人は、もうTwitterを使わなくなって、しばらくたつという人も多いと思います。

逆に、学生は、Twitterをよく使っています。

アカウント開設率は今年95%ですので、

LINEに次いでほぼ全員が1度は利用したことがあるSNSです。

匿名でアカウントがつくれたり、自分の好きな著名人をフォローできたり、

短文をツイートしたりという気軽さが、高いアカウント開設率につながっているようです。

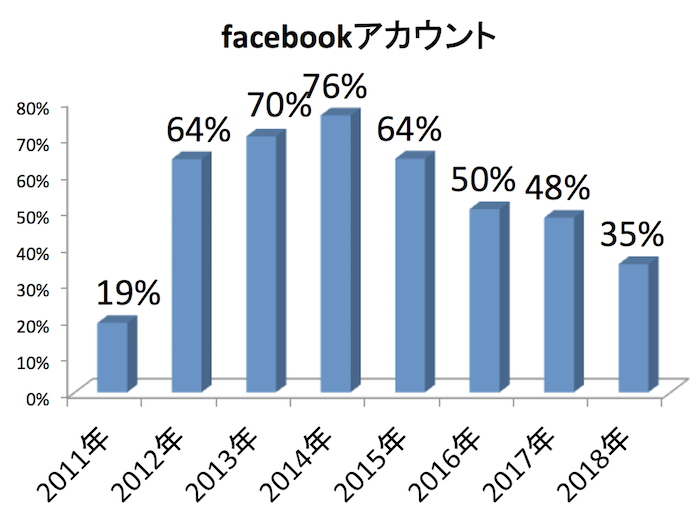

SNSアカウント:Facebookの開設率

続いて、Facebookです。

Facebookは、一貫して下がっています。

2014年に76%でしたので、4人中3人がアカウントを持っていた状態から、

今年2018には、3人に1人しかアカウントを持っていないところまで下がってきました。

やはり、本名で登録しなくてはいけない点や、顔出しが基本のところが敷居が高く、

学生よりも、社会人が多く使っている「大人のSNS」という認識があるようです。

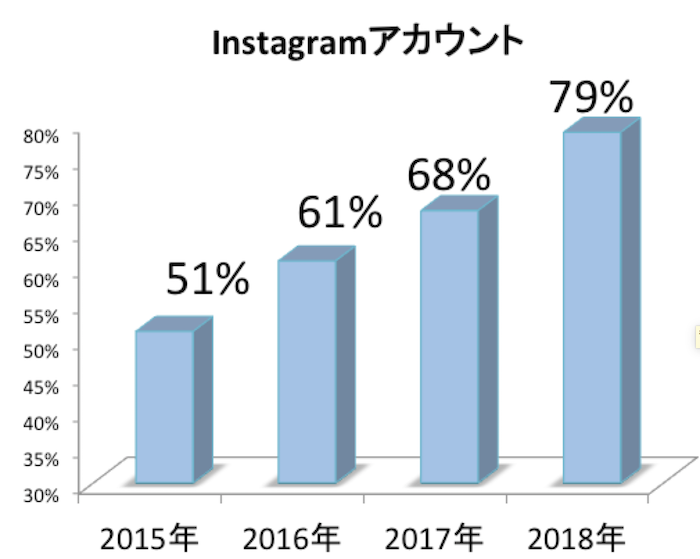

SNSアカウント:Instagramの開設率

そして、Facebookの下落傾向に反比例するかのようにして普及が進んでいるのが、

次のInstagramです。

Instagramは、2015年からアンケートを取り始めたのですが、一貫して上昇しており、

今年2018年は79%になりました。

(この79%という数字を覚えておいてください)

これは、Facebookが学生にとって最盛期だった2014年を超える普及率です。

大学生にとっては、LINE、Twitter、Instagramが3大SNSである実態がわかります。

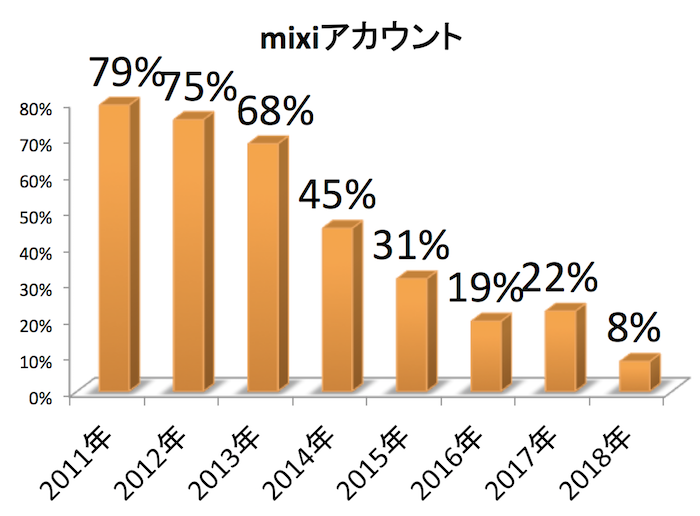

ちなみに、この調査自体は2011年からはじめており、当時、圧倒的に人気のSNSがありました。

それが、mixiです。

SNSアカウント:mixiの開設率

mixiをアンケートに取るのはもう止めようかと毎年思うのですが、

アンケートをとってみると、まだ少数ではありますがいるので、

0%になるまで取ってみようかと思っています。

今年2018年は消費税の税率と同じ8%という結果でした。

この結果について、mixiというと、SNSの会社ではなく、

ソーシャルゲーム会社という認識を大学生はもっている可能性があり、

ソーシャルゲームのアカウントとしてmixiを登録していると答えている可能性もあります。

着目すべき点は、2011年に79%だったんですね。

Instagramが今年2018年にちょうど79%でしたので、

今のInstagramと2011年当時のmixiが同じような状況だったということです。

まとめ

こう見てみると、LINEのコミュニケーションのインフラ系のアプリではなく、

FacebookやInstagramやmixiと言った、趣味系のSNSには栄枯盛衰がありますね。

いくら優れたSNSであっても、10年から15年くらいのスパンでみると、

同じSNSを使い続けると人は飽きるということが言えそうです。

来年以降の、FacebookやInstagramをはじめとしたSNSの状況も注視していきたいと思います。

上記のアンケート結果は、単に、私が教えている大学の結果ですので、

これが、日本全国の大学生の平均ではありません。

東京の一般的な大学生の利活用結果ですと、最後に付け加えておきたいと思います。

機会があれば、来年以降もまたアンケート結果をシェアしたいと思います。

関連:【2019年度版】大学生のSNS利用率・PCスマホ普及率アンケート調査結果(最長で9年分)

【2016年版】大学生のパソコン、スマホ、タブレット所有率はどれほどか?

ちなみに、大学の「WEBマーケティング」講義で教科書として使用している書籍がこちらです↓

書籍『デジタルマーケティング集中講義』(マイナビ)重版決定

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

拙著『デジタルマーケティング集中講義』(マイナビ)なのですが、

重版が決定したと編集者さんから連絡いただきました。

これで2刷になりました。

この本は、他に電子書籍版もあります。

電子書籍版には重版という概念がないので、

紙の本を購入くださった方が多くいらしたということで

とてもありがたく思います。

これまで出してきた本では、ちょうど半数の本が重版しています。

打率5割となりました。

複数冊の本を出版していますので、

書籍を出すこと自体は、それほど難しくはないのですが、

やはり、読者に受け入れられて、その結果としてしっかり売れる本を作るのが重要ですね。

独りよがりの本では、売れません。

実用書ですので、読んだ人に新しいアイデアを提示して、

気づきがあり、実行に移せるような本であれば、

自ずと成果がついて来るのだと思います。

そういう意味では、出版社からの重版のお知らせは、

著者の想いが、本を手に取ってくださった方へ届いているかどうかの証となりますので、

嬉しく思います。

とはいえ、まだ2刷です、今後もデジタルマーケティングの分野で研鑽を積んでまいります。

追悼:剣道と日本の精神性を理解した英国人ビクターハリス(Victor Harris)

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本日は休日的な話題です。

2001−2003年に、ロンドンの大学院にかよっていた時に、

私は、ロンドンにある剣道の道場に行きました。

イギリス最古の剣道の道場は「念力道場」といいます。

1966年に設立されました。

「念力道場」という名前が、日本人として聞くと、ちょっと変な感じがします。

「念力」にはエスパー的な響きがあるからですね。

でも、調べると、「強く念じる」という意味もあり、その意味から名付けられた道場です。

海外では、どんな剣道をするのかなと思ったら、

基本に根ざしたまっすぐな剣道だったのが印象的だったことを覚えています。

この道場で先生をしていた英国人がいます。

ビクターハリス(Victor Harris)という人で、

大英博物館の日本セクション部長だった人物です。

YouTubeにビクターハリスが話している動画があります。

イギリス英語ですね。

ビクターハリスは、宮本武蔵の『五輪書』の英訳をした人でもあり、

剣道、武士道、日本文化のスピリットを深く理解した人でした。

私が、2001年から2003年にイギリスいた時に

ビクターハリスのロンドン南部にあるお宅にお伺いしたことがあります。

奥様は日本人なのですが、私が中国にも留学したことがあると言ったところ、

その場で、漢詩を中国語でそらんじて言ってみせてくれました。

何ケ国語も話せる家なのですね。

ビクターハリスは、自宅の庭に、剣道の道場とつくる計画があると言っていたほど、

日本文化を愛でた人でした。

私は、2003年に日本に帰国して、なかなか英国に訪問する機会がなかったのですが、

その後、約10年ぶりに、2012年にロンドンに再訪できた時に、念力道場を訪ねました。

そして、ビクターハリスが来てくれて、道場近くのライジングサンというPUBで飲んだのを覚えています。

再会できたことに感謝でした。

そのビクターハリスが昨年2017年に逝去しました。

昨年2017年に書きたかったことなのですが、書けるようになるまで時間が必要で、本日になりました。

遅くなりましたが、ご冥福をお祈りします。

ロンドンでの思い出は、またこのブログでも書いてみたいと思います。

8年目の大学講義「WEBマーケティング」と撮影

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先週から、大学の講義がはじまりました。

1回目はガイダンスです。

今年、8年目になるのですが、WEBマーケティングという科目の特性上、

講義内容は、毎年、アップデートしています。

WEBマーケティングは、新しいことが次々に生まれてきますので、

昨年やっていたことが古くなるからですね。

毎年最良の内容を提供するように努めています。

これまで、講義内容を録音することはありましたが、

ビデオカメラで撮影したことはありませんでした。

今年は、講義内容をビデオカメラで撮影することにしました。

記録用として、私が見て、振り返るためのものです。

撮影をどんな機材にしようかと思い、

一瞬、スマートフォンで撮影しても良いのではないかとも思ったのですが、

やはり専用機のほうが何かと便利なのではないかと思い直し、撮影用に、ビデオカメラを購入しました。

panasonicのhcw585mというビデオカメラです。

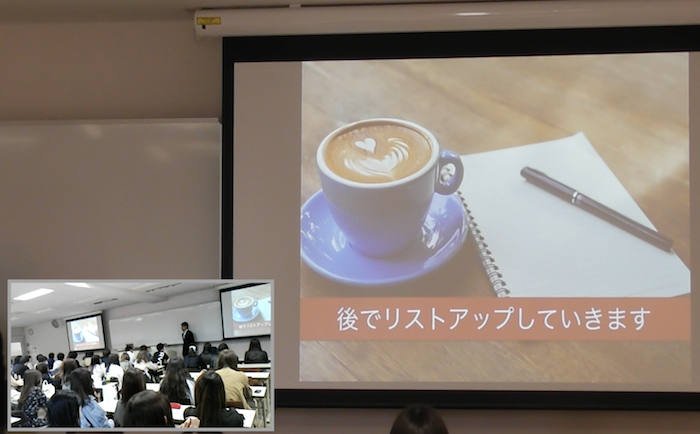

このビデオカメラの良い点は、カメラが2つついているので、

一度に2画面を撮影できるところです。

たとえば、上記のキャプチャのように、メインのカメラでスライドをアップで撮って、

サブカメラで話をしている人をワイプで撮影するということができます。

これは、便利な機能ですね。

前期の期間、続けてみたいと思っています。

大学の「外書講読」はスティーブ・ジョブズに着目

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

新年度に入りました。

年度末から年度初めにかけて、問合せが増えています。

ここ最近多い問合せ内容は、セミナー・講演の依頼や、

雑誌などの媒体への執筆の依頼、

さらにデジタルマーケティングの教材制作に関する依頼などです。

そんな中、大学の講義も今週から始まりますので、

準備をしているところです。

大学ではゼミとともに「外書講読」という科目も担当します。

経営的切り口で英語の文献に触れる講義です。

メンバーはゼミの学生と同じなので、大教室の講義とは違い、1人1人に目が行き届きそうです。

私が担当するのは、経営学部のゼミ生で、ゼミの発表に向けて準備をしはじめる時期です。

ゼミの発表がプレゼン形式なので、プレゼンが世界一うまい人と言えば誰かという観点から、

スティーブ・ジョブズに注目して取り上げようと思っています。

2007年のiPhoneの発表で「電話を再発明する」と言ったのは記憶に残るところです。

外書講読では、スティーブ・ジョブズのスピーチを取り上げて、

何回かに分けて学びを深めていこうと思っています。

その準備のために、再読して良かった本を1冊紹介します。

スティーブ・ジョブズの講演は、見るものを惹きつけます。

では、スティーブ・ジョブズのようなプレゼンテーションができるようになるためにはどうしたらよいでしょうか?

たとえば、スティーブ・ジョブズのプレゼンは下記のようなものです。

本書によれば、プレゼンのコツは、たとえば、

・短く力強いヘッドラインをつける

・ロードマップを示す

・敵役を導入する

・正義の味方を登場させる

・シンプルな言葉で言う

といったところです。

ゼミ生は、グループごとにまとまって後期にプレゼンをしますので、

その勉強にもなるのではないかと思っています。

ゼミ生とともに進めていきます。

『十五の夏』(佐藤優・著)と私の25の夏

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本日は、休日的な話題、書籍編です。

『十五の夏』佐藤優・著という本があります。

佐藤優さんが、15歳の時に東欧と旧ソ連を1ヶ月かけて旅した旅行記です。

私は旅行記が好きということもあり、

佐藤優さんが旅した年が1975年で、私が産まれたのも1975年なので、

私が産まれた年の海外事情に関心があり、本書を手に取りました。

読んでみると、旧東側陣営の国へ行くには、ビザの取得をするために

事前にホテルの予約をしなくてはならない(しかも当時は手紙で)とか、

現地に行ったら、強制的に現地通貨に滞在日数分を両替をしなくてはならないとか、

さまざまな事情がわかりました。

今では考えられないくらい手間ですね。

佐藤優さんが1975年に15歳で旅した時から25年後の2000年に、

私はヨーロッパを1ヶ月かけて旅しました。

オランダのアムステルダムから入り東へ東へと進むルートです。

ドイツを抜けてチェコ・ハンガリー・ルーマニア・ブルガリア・イスタンブール(トルコ)・アテネ(ギリシャ)・サントリーニ島(ギリシャ)というような都市・国々を旅しました。

私が25歳の時で、イギリスへの大学院留学の直前の時期です。

佐藤優さんの旅から、四半世紀がたっていたということもあり、

旧東側陣営のチェコなどは、むしろ過ごしやすい印象を持ちました。

それにしても、佐藤優さんは、15歳(高校1年生)でたった1人で旧東側諸国を周るなんて勇気と好奇心が旺盛ですね。

私も1人旅でしたが、25歳だからできたことで、高校1年生の15歳の頃では考えもしなかったのではないかと思います。

個人の旅の体験と重ねてみても、私なら行かないところを、

佐藤優さんは、現地の人についていき、なかなか得られない体験をします。

本の内容になってしまうので、詳しくはここでは書きませんが、

根っからのチャレンジャーなんですね。

人を見る目と、人の輪に入っていく能力も類稀だと思います。

ただ、1点付け加えるならば、佐藤優さんは小説家ではないので仕方のないことなのですが、

食べ物についての記述で「おいしかった」という表現が多いことです。

おいしいという言葉を使わずに美味しさを表現してもらえたらより楽しめたと思います。

それを割り引いても、一読に値する書籍です。

今年度の大学はゼミも受け持つことに

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

新年度がはじまりました。

大学での講義も今年度で8年目に入ります。

早いものですね。

例年通り、WEBマーケティング講義は受け持つのですが、

その他に、今年度は急遽ゼミも担当することになっています。

様々な大学で、これまでもゼミの担当のお話をいただくこともあったのですが、

ゼミは、普通に会社で仕事をしながら取り組むほど甘いものではないと思っていますので、

固辞してきました。

ただ、今回は、どうしても断れない理由がありましたので、受けることにしました。

ただ、前期だけ、今年だけです。

3年生のゼミを担当します。

今、その準備をしています。

ゼミと外書購読という講義を追加で受け持ちます。

外書購読は、英語の文献を読みこんでいくゼミの延長のような時間です。

大学3年の1年間は、とても重要な1年だと思います。

1,2年生で習ったことを、ゼミの活動で展開し、深めていく時間です。

ゼミ生同士で議論することで、論理力も鍛えられます。

1年かけてのグループワークで、協調性もでてきます。

ゼミ生にとって、かけがえのない時間になればと思います。

また追って、内容などもこのブログで書いてみたいと思います。