社長ブログ

TBS『新・情報7daysニュースキャスター』から取材を受けました

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

ビートたけしさんと安住紳一郎アナウンサーの『新・情報7daysニュースキャスター|TBSテレビ』

から取材を受けました。

報道番組ということで、スピーディですね。

おとといの16日に弊社のホームページの「お問い合わせ」からメールにて依頼があり、

昨日17日に赤坂のTBS本社にてインタビュー収録がありました。

そして、本日2018年8月18日(土)22時より、放送の予定となっています。

報道番組で特集があると、その中で専門家がそのテーマについてコメントするのをよく見ることがあると思います。

今回は、その役回りでした。

番組のディレクターさんと打ち合わせをして、TBSの会議室のような部屋で、

カメラを前に約1時間ほどの収録でした。

少しずつ違うコメントを何テイクも撮られましたが、おそらく実際に放送されるのは10秒位のほんの一瞬だと思います。

テーマは、世界的な視点でのYouTubeとユーチューバーと、ある国に関することでした。

番組は、生放送なので、何か大きなニュースがあれば特集は放送されない可能性もあるようですが、

通常通りなら、放送されますので、詳しくはぜひ放送をチェックください。

また、裏話など詳しくは、放送後にも書いてみたいと思います。

映画『READY Player1』とHISとFirst AirlineのVRの世界

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本日は、VRの可能性について書いてみたいと思います。

数ヶ月前に公開された映画『READY Player1』が公開され、見た人もいたのではないかと思います。

『READY Player1』は、VRの近未来をディストピア的に紹介した映画でした。

ちなみに、私も映画館で見たのですが、2Dだったため、

3Dや4DXで見られたらまた違った体験になったのではないかと思います。

映画の世界ではなく、日本では、

VRは、PlaystationVRから、本格的にはじまりましたので、

ゲームというイメージが強いかもしれません。

しかし、VRは、単にゲームで終わるものではないということです。

さまざまな応用分野が考えられます。

今回注目したいのは、旅行分野です。

すでにHISの店舗では、VRが活用されています。

実際にHISの店舗へ行って、担当者さんに聞いたところ、

お客さんが、2つのホテルのうち、どちらのホテルにしようかと言うタイミングで

VRを見せるそうです。

VRは、ホテルの客室内のものがあります。

すると、VRでバーチャルに体感できますので、

単に紙のカタログを見ているのと違ってリアルさが増すのですね。

お店に行って体験してみると、

ホテルの客室だけでなく、ボテルのプールサイドなどのVRも用意されていて、

臨場感があり、予約を入れたくなりました。

もう1つは、ファーストエアラインです。

東京の国際空港というと、羽田と成田(実際には千葉県)がありますが、

池袋にも国際空港ができたという触れ込みでオープンしたのが、

ファーストエアラインです。

ファーストエアラインでは、VRで世界を旅します。

たとえば、イタリア便、NYC便、ハワイ便などが用意されています。

実際にイタリア便に乗ってみました。

イタリアに前回行ったのが大学の卒業旅行以来で、もう何十年ぶりだったんですね。

そうしたら、VRで出てくるイタリアの風景は、フィレンツェのドゥオーモやベッキオ橋、

ローマのトレビの泉やコロッセオやスペイン広場と言った定番の観光スポットだったわけですが、

VRで臨場感があり、とっても懐かしく、当時の歩いた道や、食べたもの、エピソードなどを思い出しつつ、

短い時間ではありましたが、大学生に戻った気分で現地の映像を楽しめました。

とかく、旅行会社を始めとしたサービスは、旅前にフォーカスすることも多いのですが、

旅後にフォーカスしてもビジネスになるのではないかと、VRに対する可能性を感じました。

VR自体は15分程度なのですが、ファーストエアラインは、

ファーストクラスに乗るというシチュエーションが売りのため、VRの他に、

機内食が本格的で、フォアグラを使った料理などが出てきました。

パスポートに似せたメンバーズカードや、搭乗券まであり、

また乗りたいというリピーターを意識したつくりとなっています。

今回、VRのサービスとしてHISの店舗とファーストエアラインの例を挙げましたが、

VRのサービスは応用範囲が広いですので、また、機会がありましたらこのブログでも書いてみたいと思います。

家政婦 VS ブラーバジェット – 人材不足を解消する策は?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

現在、景気が良いということもあり、新卒採用や中途採用がなかなかできなかったりと、

多くの企業で人材不足が深刻になっています。

これは、何も企業のことだけではありません。

共働きの家庭もますます増えていますので、家庭内でも同じです。

家庭で行うタスクは多いのに、なかなか手が回らないということです。

そこで、東南アジアの国々のように、家事を家政婦さんにお願いしたらどうかという話もあります。

ただ、日本の現状ですと、なかなか家政婦を家にあげるのは抵抗があるという家も多いと思います。

そこで、自動化、ロボット化です。

たとえば、床の水拭きですが、これまで、クイックルワイパーを使って手動で行っていたのですが、

これをiRobotのブラーバジェット240に変えてみました。

スイッチを押すだけで自動で水拭きしてくれるので、クイックルワイパーが不要になりました。

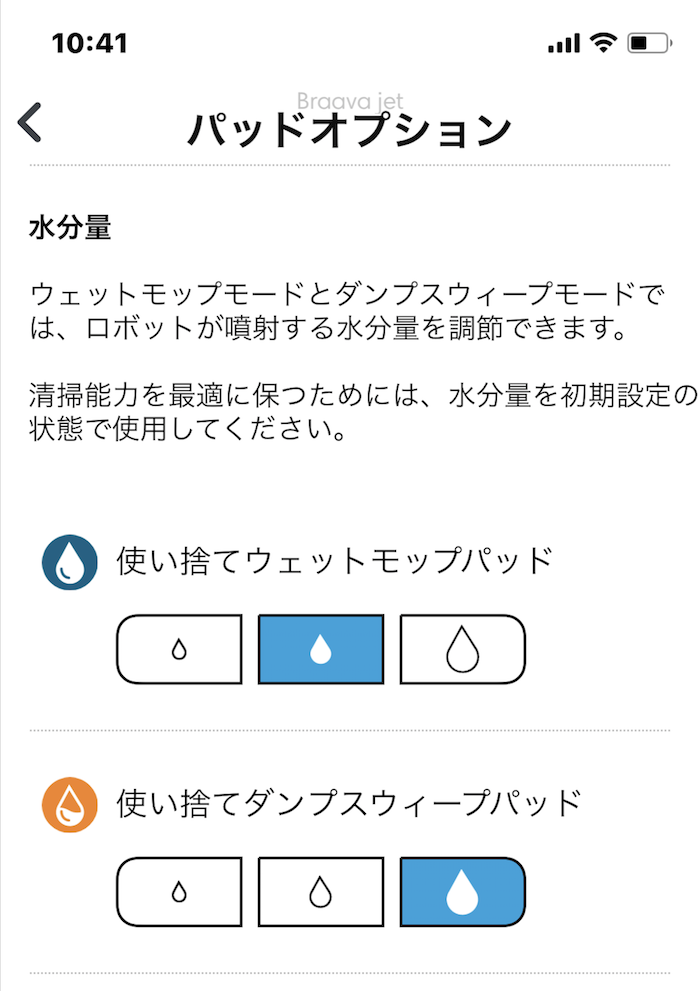

本体にボタンは1つしかなく、スマホと連携して水の量の調整などができたり、

ブラーバの電源がどれだけ残っているかということもスマートフォンのアプリを通して確認できます。

スタートさせると、自動で水拭きをしてくれて、終わると、自動で元の場所へ戻りますので楽です。

家を出るときにスイッチを押して留守中に行ってもよいでしょう。

部屋の大きさにもよりますが、約1時間ほどで終わります。

ちなみに、水拭きのモップの部分は使い捨てのタイプと洗って再利用できるタイプの2種類があります。

はじめに買ったときは、使い捨てしかついていないので、

必要に応じて再利用できるタイプのものを買う必要があります。

こういった自動化家電は、着実に人の仕事を奪っていきます(いい意味で)。

たとえば、洗濯も手洗いではなくて、洗濯機が自動で行ってくれることに異議を申し立てる人はほぼいないと思います。

それと同じで、人が仕方なくやっていた仕事から解放されて、

楽になるという意味では時間を有効に使えますので良いことではないでしょうか。

IoTの進展で、こういった機器が増えてきそうですね。

IoTの機器について、実際に購入してさまざま試していますので、またレビューしてみたいと思います。

大学のテスト問題をどう作ったか?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

現在、大学のWEBマーケティング講義(前期)が終了し、学生の評価をしています。

今年8年目なのですが、これまでの期末テストは、

4択と穴埋めと、論述の3つの方法で学力の定着度を見てきました。

やはり、マークシートだけでは、学力は計れないと思い、

書かせる問題も入れてきたたのですが、

今年は、その考え方を変えて、4択だけ40問のマークシートにしました。

大学センター試験でも司法試験(短答式試験)でも、マークシートが採用されているため、

実力をはかるのにマークシートで問題ないという考えに至ったからです。

ただ、マークシートで実力がわかるように、簡単な問題と、

正誤を答えさせるような、少し考えさせる問題を織り交ぜました。

また、難易度の高い問題を作ろうとすると、

問題文自体が難解な、国語力の問題になりかねないため、

国語力的な難易度ではなく、WEBマーケティングで学習したことを問うことに注意をはらいました。

2問ほど、実際に出した問題と答えを下記に紹介しますので、ぜひ一緒に考えてみて下さい。

◆たとえば、やさしい問題:

LINE@でできないことを下記より選べ。

A: 登録者の現在の所在地を把握する

B: 登録者にメッセージを送る

C:お店の情報を紹介する

D:お店のホームページにリンクする

答えは、Aです。

LINE@で、登録者へメッセージを送ったり、お店のホームページへリンクしたり、情報を紹介したりはできますが、

登録者の個人情報まではわかりません。

◆難易度のやや高い問題:

下記の文章のうち、誤っている選択肢を選びなさい。

A: Googleトレンドで調べると「コンビニ」や、「居酒屋」などの検索数が2011年以降に増えている。その理由は、PCからの検索に加え、スマートフォンからの検索数が増えたためである。

B: アクセス解析をすることにより、サイトがどのくらい見られているのかを計測できる。代表的なサービスとしてGoogleアナリティクスがある。

C: プロダクト・ライフサイクルとは、導入期、成長期、成熟期、衰退期の4期に分けられる。

D: O2Oとは、Offline to Onlineの略称で、オフラインからオンラインへ誘客することである。たとえば、駅に貼ってあるポスターのQRコードをスマートフォンで読み取って、WEBサイトへアクセスすることを指す。

答えは、Dです。

020は、Offline to Onlineではなく、Online to Offlineです。

このような問題を40問出しました。

簡単な問題ばかりですと、高得点を取る人が多くなり、勉強したかどうかの差がつきますが、

できる人の中での差がつきにくくなります。

逆に、難しい問題ばかりでは、突出してできる人は保定できますが、

中位から下位の人の差が小さくなります。

それでどうだったかといえば、

今回はこのような問題が40問あったこともあり、

よくできる人と、勉強不足の人を両方確認することができたと思います。

ただ、来年に向けては、もう少し難易度が高い問題があっても良いと思いますので、

難しい問題数を数問程度増やし、よく勉強した人が高得点を取れるようにしていこうと思います。

TeamLabのBorderlessのスケール感

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本日は休日的な話題です。

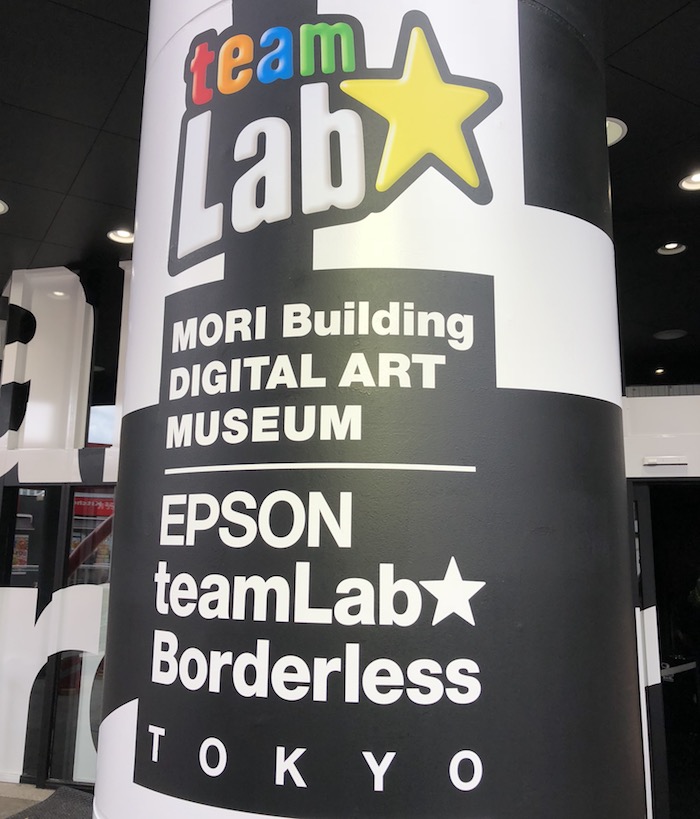

少し前に、teamLab Borderlessに行ってきました。

体験型の美術館(デジタルアートミュージアム)で、

今年2018年にできた施設です。

お台場の観覧車のところにあります。

大きさは1万平米あり、520台のコンピュータと470台のプロジェクタで運営されています。

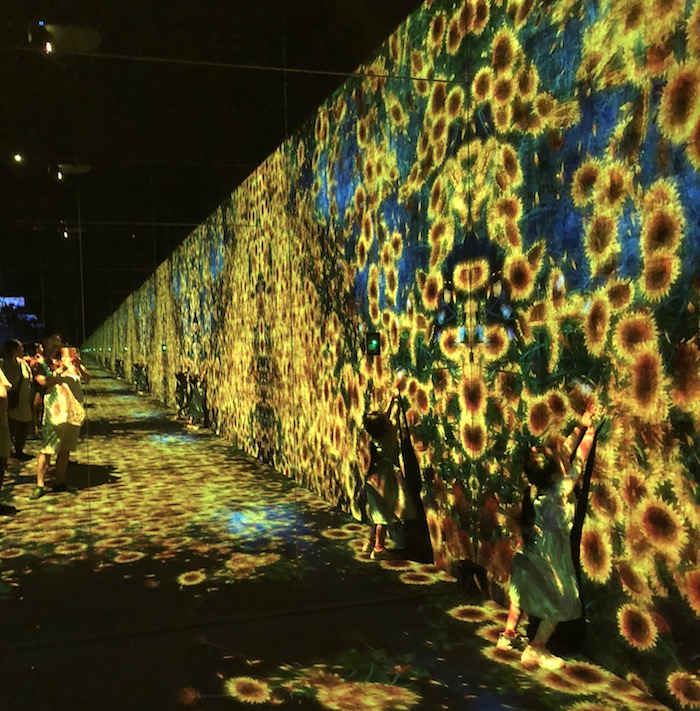

大きな館内に無数のプロジェクタが投影されていて、

たとえば、壁を触ると、プロジェクションが変わっていったりして、

展示内容が変幻自在に変化していきます。

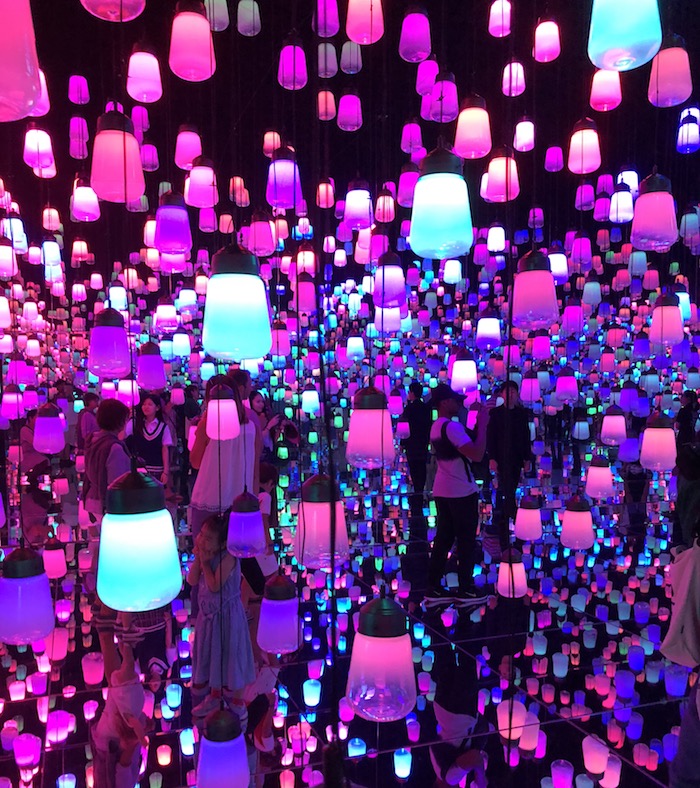

一度に100人くらいが入れる箱型の空間があって、

そこで光と音で表現されている展示もありました。

その場にいることで体感できるアートですね。

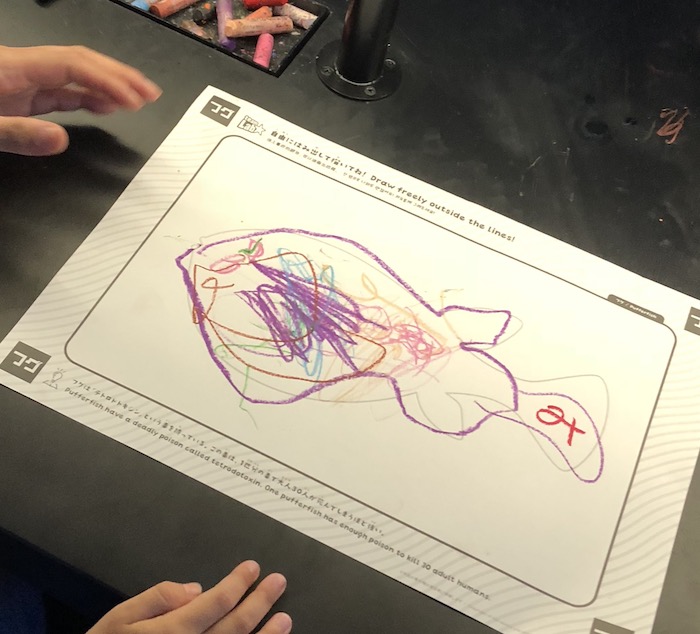

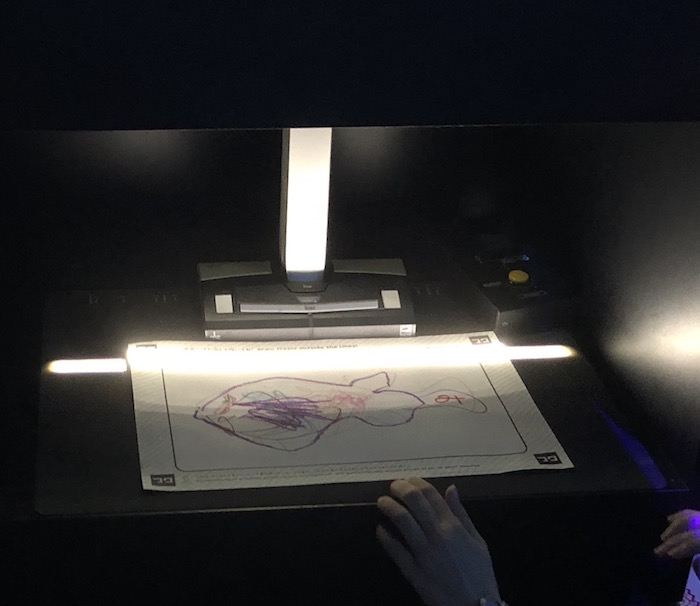

また、デジタル水族館もありました。

主に子供向けなのですが、用紙に想い想いに魚を描いていきます。

それを会場に設置された備え付けのスキャナで読み込みます。

すると、壁の水槽に自分が今描いた魚が投影されて、触れる、触ろうとすると逃げるというような展示です。

展示の1つ1つがいつも同じではなく、

1回行ったとしても、またもう1度行ってみたくなる施設でした。

teamLab Borderlessは、子供も夢中になってて、想像以上に良かったです。

目の前で変化していく光と、インタラクティブに変わり続ける空間に佇んでいるだけで純粋に楽しいと感じる、新しい体験でした。

お台場の観覧車のところにあるという立地もわかりやすく、

これから2020年に東京オリンピックもありますので、

新名所として、商業的に間違いなくこの数年は人を集め続ける施設となりそうです。

【マイナビ】8/23(木) キャリア形成講座を担当します

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

昨年からマイナビクリエイターにてキャリア形成講座を担当しています。

前回6月に開催したキャリア形成講座も参加の人が気づきを得たようです。

単なる話を聞いて終わりのセミナーではなくて、

話を聞いて、自分に当てはめて考えて、書き出して、同じテーブルの人とシェアしていきます。

「やりたいこと」、「できること」、「求められていること」の3つの観点から、

立体的にあぶり出していきます。

ワークショップで頭をフル回転させていくため、2時間という講座が終わる頃には、何かしら得るものがあります。

受講生からは、将来のキャリアを考える時に役に立ったということで、

講師としては20代から30代前半くらいまでの比較的若い人たちが、

より良い将来の選択をしていくきっかけを作れたということが妙味です。

そんなキャリア形成講座が8月23日(木)19:30〜21:30まで再演されることが決まりました。

Web・ゲームIT業界という縛りはありますが、この業界で働きたいということでしたらウエルカムです。

無料の講座ということもありますので、お気軽に。

また、20代くらいでキャリア形成に悩んでいる人を知っていたら、どうぞお勧め下さい。

講座情報は、こちらから詳細を見られますので、ご確認ください。

大学のゼミは前期が大詰め

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

今年は前期限定で、ゼミを担当しています。

15人の学生と向き合っています。

3班に分かれて、5人1チームでテーマを決めて、研究をしています。

その発表が、9月と11月にあります。

4月、テーマが決まってのスタートとなりました。

5月、精力的に情報を集めていきます。企業や他の教授や情報を持っている人に話を聞きに行くなどしていきます。

6月、研究の方向性が固まり、イベントなどを行う班も出てきます。

7月、中間発表があり一度まとめます。

先週に中間発表があったのですが、順調な班も、そうでない班も出てきます。

重要なのは、目的・目標と戦略で、これがうまくいった班はスムーズに進みます。

しかし、一筋縄では行かず、壁にぶつかるのが普通です。

壁にぶつかるだけでなく、

乗り越えられず、研究テーマ自体を変えると言ってくるチームもでてきます。

人には、心理的に心地よいゾーン(コンフォートゾーン)があります。

このコンフォートゾーンにいる限り、傷つきませんが、人としての成長もありません。

コンフォートゾーンから脱して、チャレンジしていくと成長します。

ただ、各班で、研究の初期に、ネガティブな反応が多いと、

萎えるのですね。

パニックになり、そのテーマから逃げ出したくなります。

私は担当教員として、それはチャレンジだから、

逃げないですすめなさいと指導します。

これで乗り越えられれば、コンフォートゾーンが広くなるからです。

しかし、班によっては、はじめに選んだテーマを諦めて、テーマを変えることになります。

そういった体験も含めて、学生は成長していきます。

前期の期間、学生と向き合ってきました。

もうしばらく、伴走していきたいと思います。

YouTubeについてダイヤモンド・オンラインへ取材協力

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日、ダイヤモンド・オンラインからインタビューを受けました。

内容は、若者のYouTubeとYouTuberに対する関心についてです。

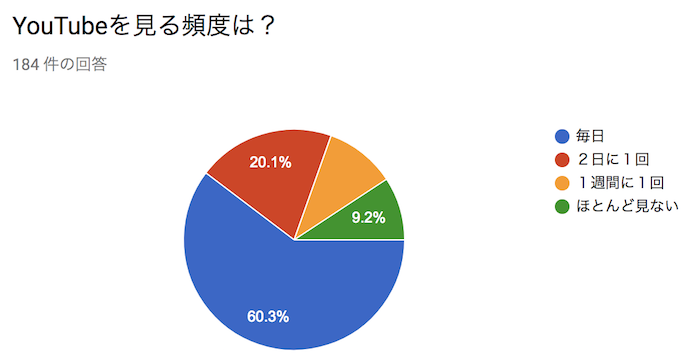

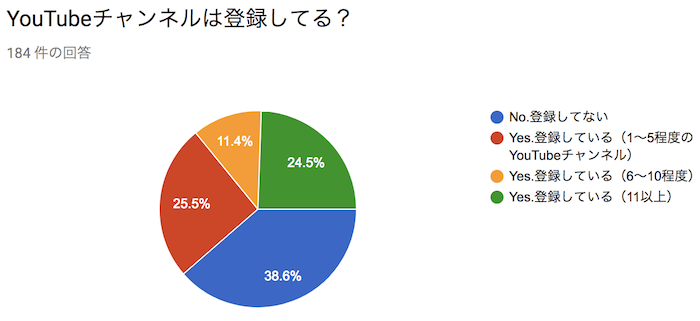

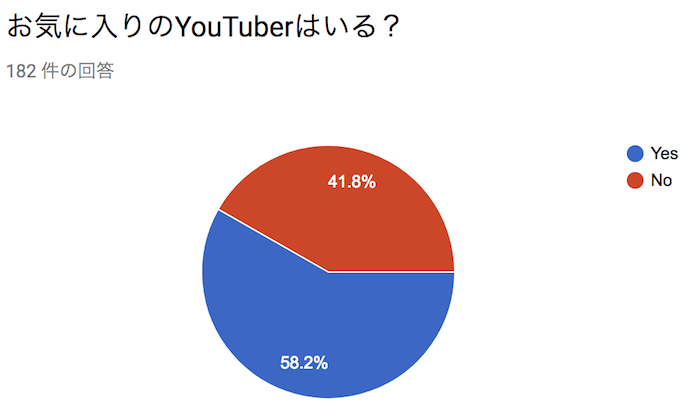

現在、大学にて講義をしており、その時にYouTubeに関するアンケートを取りました。

YouTubeを毎日視聴する大学生(有効回答数180名超で)は6割となっています。

YouTubeチャンネルを11以上登録している人は25%もおりました。

また、過半数の人がお気に入りのYouTuberがいると答えました。

そんな話をダイヤモンド・オンラインの担当者さんへしたところ、記事になりました。

さらに2018年の動向でいうと、バーチャルユーチューバー(VTuber)が熱くなってきてます。

従来のYouTuberは、リアルな人が画面に登場することがほとんどでしたが、

現在は、VTuberという、2次元のアニメーションのキャラクターに声優をあてて発信することが増えてきています。

たとえば、ロート製薬の企業のキャラクター「根羽清(ねばせい)ココロ」がVTuberとして展開する事例も出てきています。

企業側は、YouTubeに広告を出すだけでなく、コンテンツそのものになれますので、

企業側の思惑を直接視聴者に届けられます。

ちなみに、取材は、このカティサークのお問い合わせページからの依頼でした。

「どうやって探したのですか?」と聞いたら、Googleで検索をして、弊社のサイトへたどりついたとのことでした。

YouTubeに関する著作や、大学で教育を行っていることと、実務として企業のデジタルマーケティングを支援していることで実績を確認しインタビューとなりました。

ダイヤモンド・オンラインのインタビューの時には言っていないこととして、

私の予測では、VTuberは、YouTubeの枠だけにとどまらず、VRの世界にも展開をしていくと読んでいます。

VRとVTuberは親和性が高いからです。

VRはまだキャズムを超えて普及をしていませんが、今後普及が進んでいくなら、

ゲームだけでなく、VTuberによるコンテンツも増えていくことが予想されます。

現在の子供の夢の1つにYouTuberがありますが、

その子どもたちが大人になる頃には、YouTubeはPCやスマートフォンだけでなく、VR機器と通しても楽しむものになっていくでしょう。

VRについても、かなり裾野の広がりを感じますので、その展開についてもまたこのブログで紹介します。

映画『ラ・ラ・ランド』の世界15カ国・地域のポスターを比較して見えてきたことは?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

本日はマーケティングの視点から、ちょっとした大人の自由研究をしてみたいと思います。

2016年に公開されてアカデミー賞を受賞した映画『ラ・ラ・ランド』ですが、

しばらく前に、日本のポスターがアメリカのポスターと比べて、

情報を盛り込みすぎということが話題になりました。

たしかにアメリカと日本での比較ではシンプルさと複雑さが対照的でしたが、

世界的に見たらどうなのか、15カ国・地域を比較してみたいと思います。

アメリカ

余白を活かしたシンプルなデザインです。

日本

やはり、アメリカのシンプルさと日本の情報モリモリ感の対比が印象的ですね。

他の地域ではどうなのか、まずは、アジアから見てみましょう!

韓国

韓国版ポスターの構図はアメリカ版に近いですね。

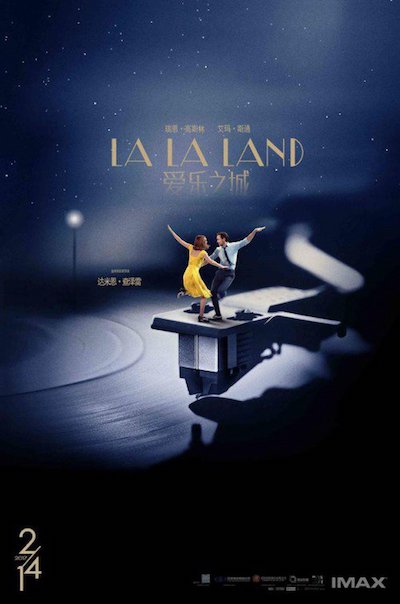

中国

人物のモチーフを中央に位置させているところがアメリカ版や韓国版と異なります。

香港

香港版は、アカデミー賞受賞後のポスターのため、受賞を示す文字が多いですが、

元のイメージを忠実に採用しています。

台湾

台湾版は独特で、台湾の観客向けにムーディーさを強調したことが伺われます。

やや日本に近い印象を受けます。

フィリピン

人物イメージが大きいものの、とてもシンプルです。

ベトナム

ベトナム版は、人物イメージを中央に配置しています。

最もオーソドックスな構図と言えそうです。

タイ

タイも人物イメージが中央ながら、背景からの佇まいのショットで、

明るいだけの映画ではなさそうな感じを醸し出しているポスターです。

シンガポール

シンガポール版は、人物が中央で、印象的なポーズが大きく配置されています。

これは、この後の国でてくるポスターにも共通する配置です。

そのため、シンガポール版として独自に作られたというよりも、インターナショナル版のために用意されたテンプレートだと推察されます。

アジアは、国や地域で、なかなかのバリエーションが見られますね。

日本ほど情報を盛り込んでいませんが、ポスターにそれぞれ工夫が見られます。

強いて言えば、台湾版が日本にほどでないにせよ、情報を盛り込む傾向を感じさせますね。

ヨーロッパや他の地域にも目を向けてみましょう

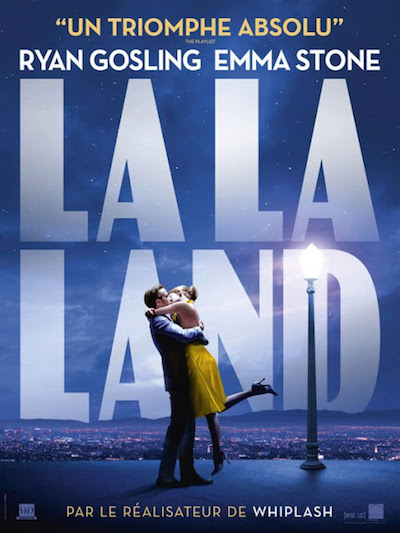

フランス

背景のタイトル文字が大きいですね。

スペイン

ロシア

トルコ

色使いがしっとりしています。

中東(ヘブライ語)

ロシアと同様の構図を活用していますので、アメリカ本国の映画会社が用意したテンプレートに自国語のコピーを載せたタイプだと推察されます。

『ラ・ラ・ランド』ポスターのまとめ

こうしてみると、ヨーロッパを中心にした国では、デザインは変えずに、ラ・ラ・ランドのタイトルのところだけを翻訳している国も多くあります。

極力カスタマイズをしないという選択です。

逆に、日本くらいの市場規模があれば、映画会社が自国の観客を動員するために、

力を入れてポスターを自力で作ることがありますね。

地域カスタマイズといいましょうか。

そして、アジアの国では、ポスターをそのままではなく、

自国向けにカスタマイズする場合が多いのも特徴的だといえます。

また、今回、様々な国や地域のラ・ラ・ランドポスターを調べてみて、注釈として書いておきたいのは、

ポスターは1つの国で1つだけではないということです。

1つの国で数種類以上のバリエーションのポスターがあった場合には、

もっとも特徴的なものを選びました。

また、アカデミー賞を取る前と後のポスターがある場合には、アカデミー賞を取る前のポスターを抽出しました。

比べてみると、それぞれの国民に支持されるポスターデザインの傾向が見えてくるように思います。

【2018年大学生アンケート結果】VR機器、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチはキャズムを超えたか?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

大学のWEBマーケティング講義も、9週目が終わり、

今週から10週目に入っています。

前期は15週間ですので、もう2/3まで来ました。

今年は、WEBマーケティング講義だけでなく、ゼミも担当しているため、

大教室での講義だけでなく、ゼミ生と向き合って深く研究するスタイルの科目もおこなっています。

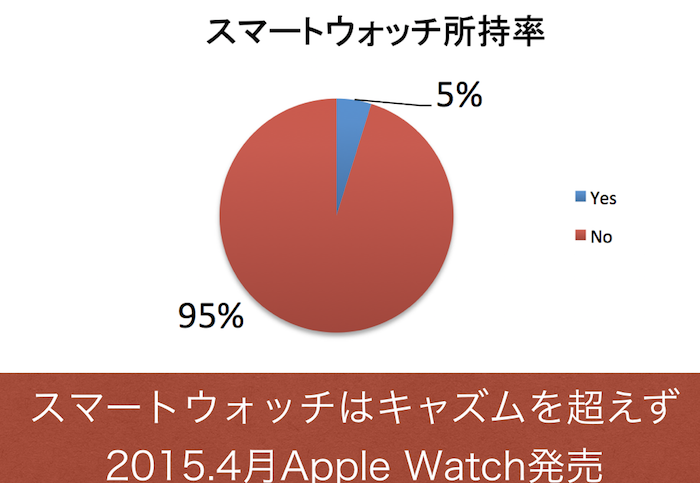

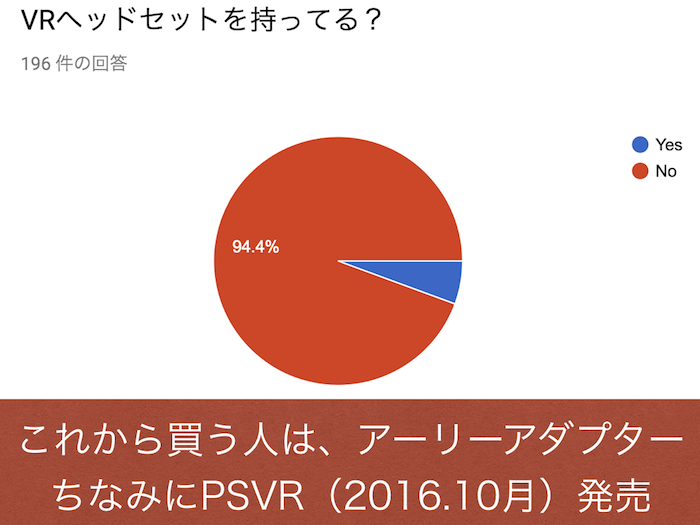

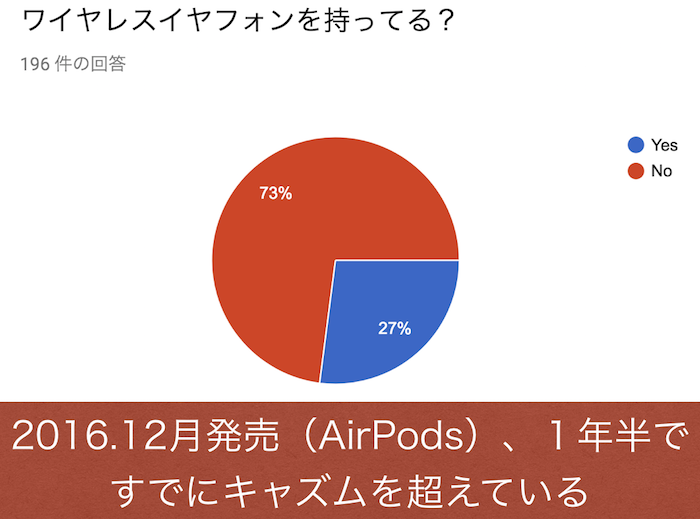

スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、VR機器、どれがキャズムを超えたか?

さて、問題です。

スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、VR機器のうち、大学生の間でキャズムを超えたのはどれでしょうか?

(「キャズムを超える」とは普及率が16%を超えた製品を指します)

【ヒント】

スマートウォッチで有名なApple Watchが発売されたのは2015年4月

VR機器のPlayStationVRが発売されたのは、2016年10月

ワイヤレスイヤホンで代表的なAir Podsが発売されたのは2016年12月です。

結果です。

(ちなみに、アンケート結果は、都内の大学の2年から4年生で、196件の有効回答数です。今年は履修者自体は250人くらいいます。)

大学生へのスマートウォッチの普及率

まず、スマートウォッチです。

Apple Watchが2015年4月に発売されたので、もう3年以上経っていて、

アップルでなくても多くのメーカーがスマートウォッチを発売しているのですが、

大学生の間では、普及率がたった5%にとどまっています。

大学生へのVR機器の普及率

続いて、VR機器です。

プレイステーションVRが2016年10月に発売されて、人気で供給が追いつかず品薄状態が続きました。

とはいえ、VR機器も5%の普及率にとどまります。

最近2018年には、Oculus goが3万円を切る手軽な値段で発売されました。

私も持っていて、大きな可能性を感じるVR機器ではあります。

普及にはずみがつくかどうかは、使い方、ソフトのバリエーション次第だと思います。

来年以降のアンケート結果にてシェアできたらと思います。

大学生へのワイヤレスイヤホンの普及率

そして、ワイヤレスイヤホンです。

ワイヤレスイヤホンの普及率が、27%でした。

ワイヤレスイヤホンですので、Air Podsだけでなく、その他のワイヤレスイヤホンも含むのですが、

Air Podsが2016年12月の発売ですので、たった1年半で、キャズムを大きく超えています。

これ、ちょっと多くないですか!?

個人的にはこの結果が、衝撃でした。

まさかワイヤレスイヤホンが3割弱というのが信じられなくて、

何かの間違いだろうと思い、普通のイヤホンじゃなくて、ワイヤレスを持っている人だよと言って、

次の週に、もう1度同じアンケートをしたほど。

すると、29%へと、2%増加していたのです。

というわけで、ワイヤレスイヤホンは完全に、キャズムを超えました。

大学生の意見としては、iPhoneXや、iPhone8にイヤフォンジャックがなくなって、

アダプタを介してイヤフォンをつなげるのが面倒なので、

ワイヤレスイヤホンにしたという意見もありました。

私自身もiPhoneXへの買い替えで、Air Podsにしていますので、

同様の人は少なくないと思われます。

来年2019年は、ワイヤレスイヤホンは過半数になっているかもしれませんね。

また、VRヘッドセットは来年キャズムを超えているでしょうか。

機会がありましたら、また、シェアいたします。

関連記事:【2018年度版】大学生のPCスマホ普及率・SNS利活用アンケート調査結果