News & Topics

ミヤギテレビ「ミヤギnews every.」への取材協力

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日ミヤギテレビの番組「ミヤギnews every.」にてYouTubeに関する特集があり、遠隔にて取材協力をしました。

テーマは「YouTubeの可能性」で、仙台のご当地YouTuberや、宮城県在住で人気が全国区の家族YouTuber、さらに宮城県警のYouTube活用に関して事例が紹介されました。

そこに、専門家の話として、私へのインタビューが挟まる構成でした。

在京キー局の場合は、ADやディレクターから問い合わせが来るのですが、地方局は若手アナウンサーがリサーチから取材対象へのインタビュー、そして出演までをこなす傾向があります。

今回の「ミヤギテレビ」だけでなく、「中京テレビ」の時も若手のアナウンサーがジャーナリスト的な動きをしていました。

今回もアナウンサーから直接問い合わせをいただいたのですが、放送中に話している言葉がアナウンサー自身の取材を通した咀嚼された言葉なので、放送を見ていても信頼感があります。

ちなみに取材はzoomではなくFaceTimeでした。

下記に、取材時に用意した内容を紹介します。

YouTubeの影響力

日常的に接しているメディアであり、影響力は大きい

東京の大学生200名超へのアンケートを取ったところ、毎日YouTubeを見る人75%、2日に1回を含めると、約9割がYouTubeに接している。

逆に、YouTubeをほとんど見ない人は3%程度しかいない

(アンケート:200名超、大学2年〜4年生、男女半々、2020年6月中旬)

大学生だけでなく、未就学児から大人まで広く視聴されている。

小学生の「なりたい職業ランキング」の上位に入る、あこがれの職業となっている

ちなみに、2005年にYouTubeがスタートしてから、今年2020年で15年になる。

コロナ禍におけるYouTubeの可能性

娯楽面でも、ビジネス面でも、教育面でも、採用面でも、可能性はとても大きい

直近のデータ:コロナ渦で、YouTubeの視聴が増えたと答えた大学生7割以上

(東京の大学生200名超へのアンケート結果)

コロナ渦での事例:

教育の事例:これまで通学して相対で行っていた幼児教室が、コロナ渦により自粛となったが、

YouTubeの限定公開機能を活用して、自粛中も学びを止めなかった。

子どもたちは、自宅で学習を継続できた。

習い事の事例:ダンス教室で、通学ができなくなったが、ライブ配信(インスタライブ)を行った。

芸能人によるYouTubeチャンネル開設も増加している

(たとえば、小島よしおの小学生向けの学習チャンネル「小島よしおのおっぱっぴーチャンネル」)

https://www.youtube.com/channel/UC-46-Tim9-pbw6BfG6bBnmA/videos

一般人が有名人になれるということ

宮城県在住のユーチューバー家族「れのれらTV」

https://www.youtube.com/channel/UCw3RCydc5_K74047gunkeaw

一般の方が簡単に世の中に情報発信できる世の中になったことについて

YouTubeは、万人に開かれているので、誰でも情報を公開できる。

YouTubeであれば、無料で世界に発信できる。お金がかからない。

人気になれば稼げる(後述)。

YouTube発の有名人(YouTuber)も多数出現している。

ジャンルは実にさまざま

これまで、WEBサイトで写真と文で紹介されていたコンテンツも動画化している。

たとえば、「料理レシピ」も家電などの「レビュー」も動画の時代になった。

専門性がある人が情報を公開していくのに向いている。

ただし、人気になるかどうかは別問題。

かつては、単発での面白さで良かったが、現在は、継続してコンテンツを作っていくチャンネルであるかが重要

これまでは、テレビではやりにくいような、過激な映像・言動の動画も散見されたが、

YouTubeでも規制がかかってきており、現在は過激さではなく、クオリティに転化してきている。

芸能人や一流スポーツ選手によるYouTube参入が相次いでおり、

現在は、YouTuberの数が多く、過当競争に陥っている。

やはり、また見たいと思わせるオリジナルコンテンツであることが重要。

視聴者を飽きさせないために、動画の制作スキルが必要であるが、

動画の制作スキルがなければ、外注すれば良い。

ただし、費用はかかる

専門性が高く、トーク内容で勝負するのであれば、編集は最小限で、凝った動画にする必要はない。

事例:メンタリストDaiGo

https://www.youtube.com/user/mentalistdaigo/videos

事例:山本一郎やまもといちろう

https://www.youtube.com/channel/UCYngjP_3hOC-yu2A077rKbQ

仕事ととしても成り立つ?

YouTuberという意味では、狭き門です。

成功しているYouTuberは毎日動画をアップしている者も多く、クオリティの高いコンテンツを日々量産するのは簡単ではない。

目指して成功するのは100人に1人いるかどうか

企業動画という意味では、会社の情報をYouTubeで公開して、売上につながるということはあります。

多くの企業で実施されています。

事例:PlayStation Japan

https://www.youtube.com/channel/UCaghC0OZwAdidMrbvxkcrPg

YouTubeに動画を公開する企業が増えているので、

動画制作の会社も増えている

また、YouTube向けの事務所や、PR会社など、

YouTubeの周辺産業が盛り上がってきています

採用面接・仕事への活用は?の観点で

宮城県警 初の「採用動画」

コロナ禍により予定していた採用説明会などができず苦肉の策で始めたそうですが

普段見られない警察官の一面が見られてちょっと話題になりました。

https://www.youtube.com/channel/UC-Q7GgeTZXKbIeorVu5e0jQ

就職採用などにもつながるYouTubeの可能性などについて

採用動画や企業の動画をYouTubeで見たことのある人:45%(東京の大学生200名超へのアンケート結果)

2年生がメインの講義アンケートでも4割以上の学生が企業の動画を見たことがあると答えた

就職活動をする4年生だけをアンケート対象とすれば、なおさら増える

第一志望の会社の情報は長くても見る傾向がある

採用も動画化

プロモーションビデオのようにきれいな動画ではなく、手作り感のある動画の方がむしろ、実際に働く人のチームワーク、仲の良さ、関係性が感じられる

「警察には夢がある」動画も、動画の撮影・編集自体は手作り感があるが、シナリオと構成がよく練られている。

就職活動する人は、どんな仕事をするかだけでなく、どんな人が働いているのか、実際に働いている人たちのことを知りたい。

従来、WEBサイトでは、先輩紹介などのコンテンツは人気があり、閲覧数の多いコンテンツである。

これは動画でも同じ。

写真と文字のWEBコンテンツだけでなく、動画の方がより情報が多い。

企業の志望者にとっては、より深く知る機会になる。

今後のYouTubeの使い方

利用者としての使い方:

エンタメから学習コンテンツまで多種多様にある。

動画を見始めると、ついつい見すぎてしまい、時間が経つのを忘れてしまうもの。

時間がいくらあっても足りなくなる。

「再生速度」の調整ができるので、再生速度を1.25倍とか、1.5倍とか早めて視聴すると、時間を有効に使える。

中毒にならない程度に上手に付き合ってみては

YouTuberとお金

人気のYouTuberとなれば、職業として生活できる金額にはなる。

収入は3つ

1: 広告モデル

YouTubeからの広告収益

チャンネル登録者数1000人以上、総再生時間4000時間(年間)以上の場合に広告をつけられる

→個別に異なり、チャンネル登録者数、動画の本数と、長さにもよるが、

毎日投稿しているチャンネル登録者数10万人のYouTuberで、月額広告収入が100万円程度の人もいる(年収換算で1200万円)

チャンネル登録者数100万人では、数千万円から1億円を超える場合もあると想定できる。

ただし、広告収入のため、上振れ、下振れはある。

2: 企業案件

企業からのタイアップ案件(事務所を通す場合と、所属事務所がない場合は直接での依頼がある)

事務所を通す場合は割高になるが、適切なYouTuberを紹介してもらえる

3: 他メディアへの露出

出版、イベント、テレビなど

【2020年度版】大学生のSNS利用率・PCスマホ普及率アンケート調査結果(最長で10年分)

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

大学で開講している「WEBマーケティング」講義が今年で10年目に入りました。

今年はコロナウイルスの影響で、1回目の講義が2020年5月のGW明けとなりました。

オンライン講義にて大学生にSNS利用に関するアンケート調査を実施しました。

アンケートの第一弾がまとまりましたので、シェアいたします。

2020年の対象は、東京23区内にある大学の主に経営学部の2年から4年生です。

履修者は約260名超へと増えました。

うち2020年のアンケートの有効回答数は253です。

今回のアンケートは、デバイス(パソコン、スマホ、タブレット)の所有率と、

SNS(Twitter、Facebook、Instagram、LINE、TikTok)のアカウント開設率についてのアンケートです。

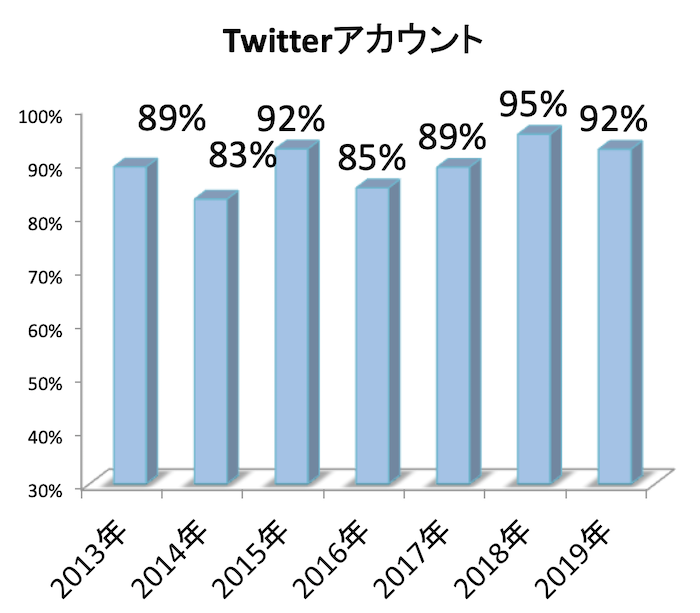

SNSアカウント:Twitterの開設率

はじめにTwitterアカウントの保有率からみていきましょう。

2020年のTwitterアカウント所有率は91%でした。

Twitterに関するアンケートは2013年からとっていますが、

この間、低い年で83%、高い年は95%の間を推移しており、全期間にわたって8割以上と高位で安定しています。

社会人では、Twitterは毎日利用する人としない人で比較的はっきり分かれると思います。また、Twitterは過去に使っていたけれど、今は使わなくなって久しいなという人も相当数いるのではないでしょうか。

これが、

大学生となるとTwitter利用は活発です。

ニュースはニュースアプリではなくTwitter、

検索は、Google検索ではなくてtwitterで検索をする学生もおります。

Twitterは、大学生が利用しているSNSのド定番といえそうです。

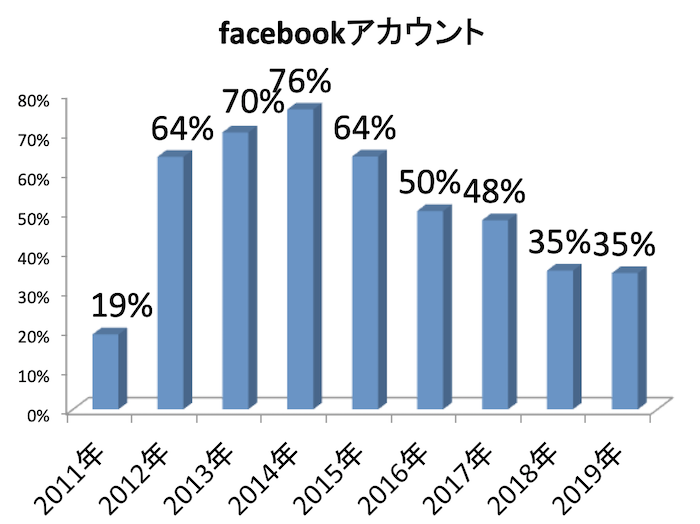

SNSアカウント:Facebookの開設率

続いて、Facebookです。

Facebookは、2011年から10年間アンケートをとっていますが、

2014年の76%をピークにして下落が続いています。

2020年は26%と、ついに4人に1人まで下げました。

やはり、大学生にとっては、自分のお父さんが使っているSNSで私生活をさらすのは抵抗があるというのは理解できます。 Twitterと違ってFacebookは実名制という点もハードルが高い要因になっています。

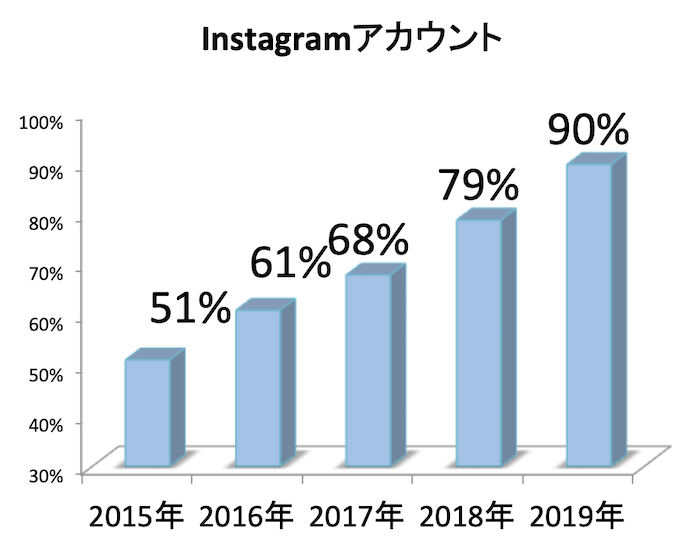

SNSアカウント:Instagramの開設率

続いてInstagramです。

Instagramは大学生の間でのFacebookの凋落とは裏腹に拡大が続いています。

アンケートを取り始めた2015年から一貫して増加して、昨年2019年には90%に達しました。

そして今年2020年は86%という結果でした。

四捨五入すれば9割ですので、大学生にとっては、Twitterと並び2大SNSといえます。

写真がメインということと、芸能人などの著名人も活用しており、

華やかなものや現在のトレンドをキャッチアップするのに活発に利用している実態が見て取れます。

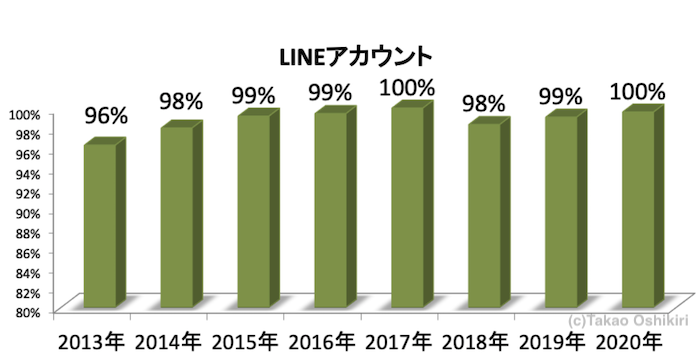

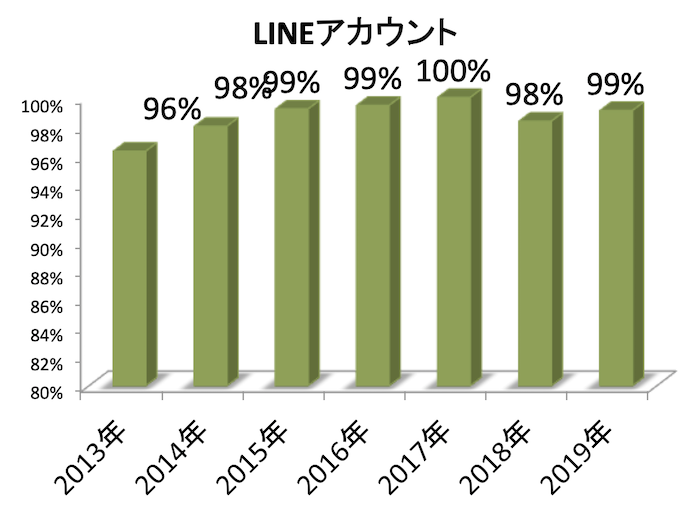

SNSアカウント:LINEの開設率

つづいてLINEです。

LINEの2020年は、100%という結果でした。

日本人の学生はほぼ持っています。

海外からの留学生はLINEにアカウントを持っていないこともあります。したがって、

これは留学生の人数とも関係します。

今年2020年は、コロナウイルスの影響で日本へ渡航できない関係で、海外からの留学生が限定的ですので、高いLINEアカウント率となりました。

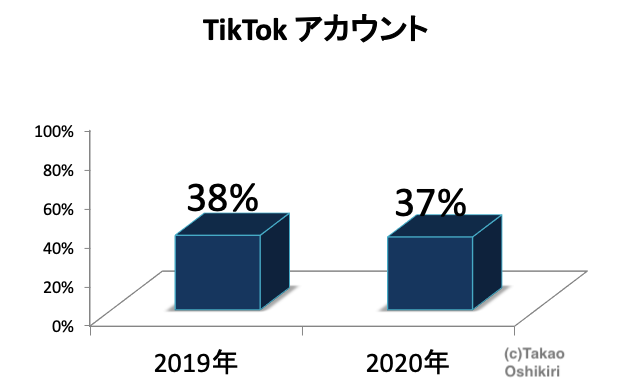

SNSアカウント:TikTokの開設率

さて、つづいてはTikTokです。

TikTokは、昨年2019年からアンケートを取りはじめて今年で2年目です。

2019年に38%で、今年2020年は37%ですから、横ばいですね。

3人に1人程度です。

9割前後のInstagramやTwitterとは大きな開きがあります。

TikTokは大学生というよりは、もう少し若年の高校生に人気なのかもしれません。

とはいえ、キャズムは超えていますから人気アプリには違いありません。

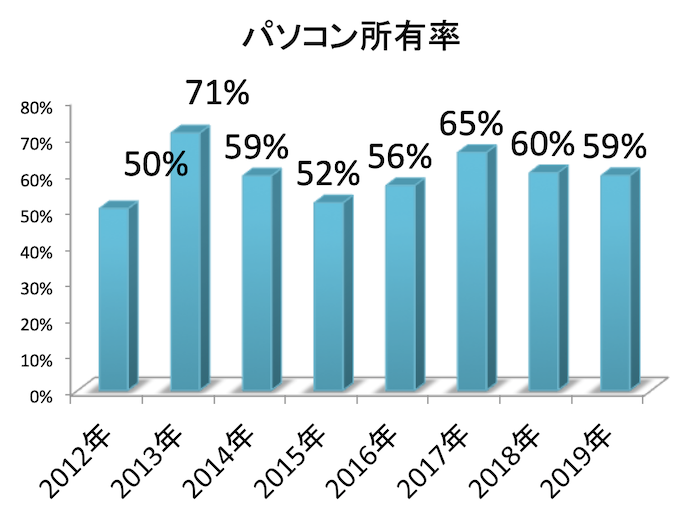

自分のパソコンの所有率

次は、パソコンの所有率についてみていきましょう。

パソコンについては、家族のパソコンではなくて、自分のパソコンを持っているかどうかのアンケートです。

「自分のパソコンを持っている」と答えた学生は、例年5−6割程度で推移していたのですが、今年は8割へと増えました。

やはり今回のコロナウイルスの影響により、自分のパソコンを購入した学生が増えました。

スマートフォンがこれほどまでに使いやすくなった現在で、自分のパソコンがなくても事足りるといえばそうかもしれませんが、 やはり勉強をするなら、パソコンがあったほうが画面も大きくキーボードもありますので、格段に仕事効率は良いだろうと思います。

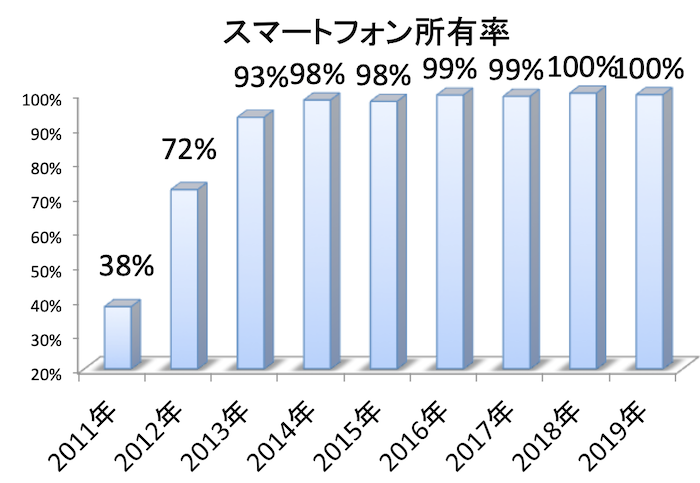

スマホ:iOS vs Android

つづいてスマートフォンです。

スマートフォンの保有率は、100%です。 朝起きたら顔を洗うように、家を出るときは靴を履くように、スマートフォンは日常に欠かせないガジェットとなって数年がたちました。

そこで、今年2020年は、iPhoneか、Androidのスマホなのかを聞きました。

すると、iPhoneが94%でした(アンドロイドは6%のみ)。大学生はiPhone好きなんですね!

これは東京の大学に在籍している学生に限ったことなのか、日本全国で同じ状況なのかは興味があります。もし東京以外の都市で教えられている教員の方がおられましたら、ぜひアンケートをとって、結果をシェアくださいませ。

ちなみに、現在の大学生がはじめてスマートフォンを持ち始めたのがいつなのか? 中学生になったときに買ってもらったのか、小学3年生の時にはすでに親から防犯のため持たされたのか、 そのあたりは、別の週にアンケートを取る予定でおりますので、 結果が出てまいりましたらまた別途シェアしたいと思います。

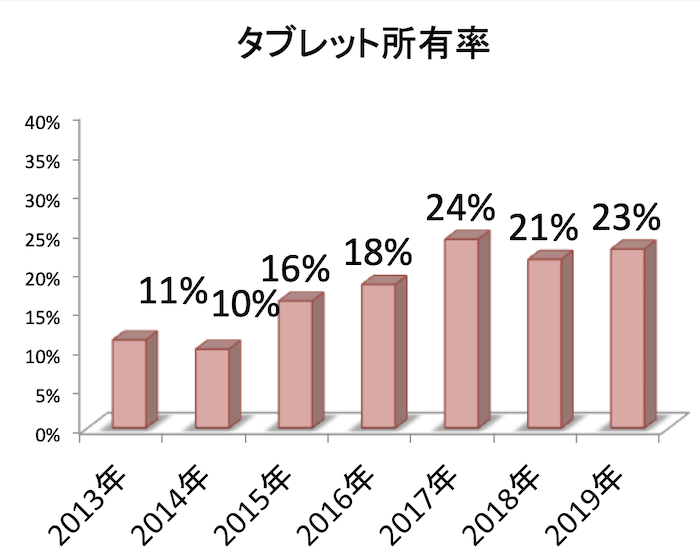

自分のタブレットの保有率

タブレットの普及率は2020年は20%でした。

この数年は20%台であり、それ以上上昇する気配はありません。

たしかに、iPad proは新聞の画面も収まって紙の新聞いらずになりますし、

アップルペンシルで手書きできて使いやすいです。

ただし、大学生にととっては、タブレットは、大きな画面のスマホという位置づけを脱しきらず、

ファーストチョイスはスマートフォン、

セカンドチョイスはパソコン、

そして、サードチョイスにタブレットという実態が見て取れます。

ちなみに、スマートウオッチやVRのヘッドセットは、フォースチョイス、フィフスチョイスですね。

講義をみたデバイス

今年2020年は、私が大学で教えている「WEBマーケティング」講義もオンラインとなりました。

そこで、1回目に「講義動画を見たデバイス」を聞いたところ、「自分のパソコン」からが62%、「家族のパソコン」が10%で7割がパソコンからでした。また、タブレットも8%おりました。スマホからが2割ですね。

「自分のパソコンを持っている」学生が8割いるのに、そのパソコンを使って実施に講義を見た学生は62%にとどまっているところは気になります。宝の持ち腐れとならないように有効活用するように2回目の講義動画で伝えたところです。

また、スマホからの視聴が2割おりますので、小さな画面でもはっきり読めるように講義スライドの文字を大きくするなどの対応が必要です。また別途、講義資料PDFを配布するようにしています。

大学生のSNS利用率まとめ

2020年のSNSとスマホなどのハードウエアのアンケートをとってみて、

特にSNSは年々使う人が増えていくものと、そうでないものの潮流が見て取れました。

SNSでは特に、多くの人が使えば使うほど利便性が増す、ネットワーク効果があります。

逆に、使われないSNSは、利便性が低下します。

現在の大学生にとって、SNSは気軽に匿名でも投稿できるTwitterと、画像がメインのInstagramが双璧です。

LINEはクローズドなコミュニケーションのインフラといえます。

今年2020年は、オンライン講義で、教員は講義動画を収録して、大学のクラウドに公開してと、何かと時間がかかっております。ただ、オンデマンドでの配信ですから、何度でも再生できます。学生によっては、リアル講義よりもオンデマンド講義の方が利便性が高いと感じている人もおります。

ベストな講義内容を提供するための試行錯誤は続きます。

来年2021年も機会がありましたらシェアいたします。

ちなみに、大学の「WEBマーケティング」講義で教科書として使用している書籍がこちらです↓

Kindle unlimitedにも入っていることが多いですので、合わせてご活用ください。

TBSテレビ「グッとラック!」から取材を受け、押切孝雄のコメントが紹介されました

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

TBSテレビ「グッとラック!」からの取材

2019年12月24日(火)TBSテレビの「グッとラック!」にて、「今年最も稼いだYoutuberは8歳の少年」という話題が取り上げられました。

立川志らくさんがメインの朝の情報番組ですね。

YouTubeで世界一稼いだのは8歳の少年だったということで、各所でニュースになっています。

その額が28億円ということですから、莫大な額ですね。

そこでYouTubeに関する著書も持つ押切に「なぜ彼の動画がここまで人気になっているのか?」

などを専門家としての観点から解説頂けないかと、TBSの担当ディレクターさんより相談を受けました。

この依頼が昨日23日にあり、即日取材を受けて、本日24日の放送となりました。

テレビはスピーディーですね。

Forbesによる2019年最も稼ぐYouTuberのランキング

ちなみに、下記がForbesによる2019年最も稼ぐYouTuberのランキングです。

金額は2018年6月1日~2019年6月1日の推定年収額で、税金やエージェント・マネージャー・弁護士費用が差し引かれる前のもの。推定に当たっては、Captiv8やソーシャルブレード、ポールスターからのデータのほか、業界関係者へのインタビューの内容も加味した。

1位 ライアン・カジ/2600万ドル

2位 デュード・パーフェクト/2000万ドル

3位 アナスタシア・ラジンスカヤ/1800万ドル

4位 レット&リンク/1750万ドル

5位 ジェフリー・スター/1700万ドル

6位 プレストン・アースメント(Preston)/1400万ドル

7位タイ フェリックス・シェルベリ(PewDiePie)/1300万ドル

7位タイ マーク・フィシュバーク(Markiplier)/1300万ドル

9位 ダニエル・ミドルトン(DanTDM)/1200万ドル

10位 エヴァン・フォン(VanossGaming)/1150万ドル

取材メモ

私は、取材を受けるときは、メモを作ります。

すると、伝えたいことが相手に伝わりやすくなり、間違いが少なくなるからです。

そこで、今回の取材を受けた時のメモを紹介します。

ディレクターさんからの質問項目について、その回答を用意しました。

◆1)ライアンくんの動画がここまで人気なのはなぜ?

→本質的には誰にもわからないが、下記のようにいくつかの手がかりはある

・再生数が多かったり、「視聴者維持率」の高い動画は同じジャンルの「関連動画」で出てくる確率が高まり、視聴されやすくなる

・コンテンツが多い(2015年の公開から、1000本以上)

・2019年現在、基本的には毎日更新している

・特にプレゼントを開ける際の「アンボクシング」動画で、ライアンの無垢な反応に惹かれる

・子供は子供が出ている動画を見る傾向がある

・人気が人気を呼び視聴する人が増幅する

・子供は成長するので、その過程を追うのも楽しい

・3歳の時に初公開

・タイトルの付け方がSEO的に正しい:例:1本目2015年3月16日「kid playing with Lego Duplo Number Train」

◆2)子供向け動画がよく見られることについて

記事の中に「ピュー研究所が今年実施した調査によると、子どもが登場する動画は他の動画と比べ平均で3倍多く再生される。また同研究所による別のアンケート調査では、11歳以下の子どもを持つ親の81%が自分の子どもにユーチューブを見せていると回答した。」 とありますが、本当に大人よりも3倍多く再生されるものか?81%の親がYouTubeを見せているものなのか?

→「81%の親がYouTubeを見せているものなのか?」について

株式会社モニタス(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 秀紀)は、0~8歳までの長子がいる母親1008人を(20代:111名、30代:642名、40代:255名)を対象に「子どものYouTube視聴」に関する調査を実施

●子どものYouTube視聴は約8割の母親が抵抗あるなかで、60%以上がYouTubeを視聴

●平日/休日の平均視聴時間は「30分未満」

●動画を主に見せるタイミングは自発的に子どもたちから。検索方法も「子どもが自ら検索して視聴」しているが約60%■調査概要

調査方法:インターネットリサーチ

調査対象者:20歳~49歳の女性(モニタス「モニターズ」モニター)

有効回答数:1008名

調査時期:2018年3月14日~2018年3月15日

公開日:2018年3月30日(金)

→上記のように日本の調査で0歳~8歳で61.7%なので、

ピュー研究所のように11歳までであれば、日本においてもより高い割合になりうるのではないか。

→大人よりも3倍多く再生されるかどうかは他に検証された調査がない。

ただし、たしかにYouTubeキッズでも人気の子供向けチャンネルは、子供が出ているものが多い。

たとえば、

Kan & Aki’s CHANNELかんあきチャンネル(登録者数 288万)

「noxinfluencer」というYouTubeチャンネルの分析ツールによる上記チャンネルの分析

プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV(登録者数157万人)

◆3)2位と3位の人たちもなぜ人気があるのか?

2位は、「Dude Perfect」デュードパーフェクト

30代の5人グループがスポーツやスタントをするチャンネル(登録者数は4770万人)

→バスケットボールのゴールに遠くから蹴ったボールを入れるなど、非言語でも十分に堪能できる。

言語によらない映像表現のため、全世界の人向け、大人も子供も誰でも楽しめる

3位は5歳の女の子、アナスタシア・ラジンスカヤ。「Like Nastya Vlog」登録者数4270万人

→非英語(ロシア語)で話されているが、英語を意識していて、キャプションは英語で表示されることが多い。

言語が通じなくても、映像を見ているだけで理解できるので、小さな子供でもわかりやすい。

アナスタシアとお父さんが出てくる回が多いが、その構図が『マーシャとくま』という、同じロシアの人気アニメを彷彿とさせる。

◆4)日本のYouTuberとライアンくんをはじめとした海外のYouTuberとの違いは?

→言語の壁

言語の壁を超えるには、「Dude Perfect」のような非言語コンテンツ

または、アナスタシアのチャンネルのように言語がわからなくても、言葉自体を少なくして、内容が理解できるコンテンツ(子供向け)

→日本のYouTuberは日本語を理解する人向けに、日本語で話されているものがほとんど。

さらに、アナスタシアのように言葉が少ないものではなく、日本語を多用しているため海外の人向けにはハードルが高い。

ちなみに、日本語を理解しない人向けには、YouTubeは各国語に翻訳された字幕を自動翻訳によって表示できる機能があるが、

字幕を読むためには、字幕を読める程度の教養が必要。

◆5)なぜ日本人はトップ10に入れない?

→そもそもグローバル向けに作られていない。

日本市場だけをターゲットにしても、人口が1億人以上いるため成り立つ。

→顔出しで、非言語でも(字幕がなくても)理解できるコンテンツならグローバルでも人気が出る可能性がある

今回のTBSテレビの取材については、このような準備をしました。

と考えると、テレビでコメントとして紹介される部分は、本当に一部ですね。

現在、他のメディアからも取材を受けていますので、公開できるときが来ましたらまたこのブログでも紹介いたします。

口コミ集客が10倍になる方法とは!?「大学講師 押切孝雄」公式YouTubeをはじめました!

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

ときどき、知り合いになった人に

「大学で教えているんですね」と言われて、

「大学のWEBマーケティング講義を聞いてみたいです」と言われることがあります。

これまでは、「うちの大学では部外者の聴講はできないんですよ」と応えていたのですが、

そういえば、YouTubeで大学で教えているような内容を公開したら良いのではないかと思い、

1本作って公開しました。

YouTubeに動画を公開「口コミ集客が10倍になる方法(実体験事例つき)」

「口コミ集客が10倍になる方法(実体験事例つき)」という動画です。

集客というのは企業にとっての永遠のテーマですので、

これであれば、大学生でなくても、社会人でも、企業のプロモーションに携わっている人にとって利益のあるテーマだと思います。

大学の講義は不要になる!?

私は、2011年から大学で教えはじめてもう9年目になるのですが、

大学での一方的な講義を不要にできないかと常々思っています。

聞くだけの講義であれば、収録されたビデオやYouTubeの方が適しているのではないかと思います。

そのほうが、いつでもどこでも聞けます。

特に大学生はスマートフォンでYouTubeを視聴していますので、生活のパターンにもフィットします。

YouTubeであれば、視聴の速さも変えられます。

1.5倍速とか、2倍速でも見られますので、同じコンテンツから学ぶにも時間を短縮できます。

大学での講義は、こういった動画を見た上で、

小グループに分かれて学生同士でディスカッションをしていくことで、

自分の意見を言ったり、自分とは違う他者の考えを知ったりすることで、

理解を深めることが重要で、その学びの方が絶対に良いというのが私の考え方です。

来年の大学講義

これから、大学で教えているような内容をYouTubeでもときどき公開していこうと思います。

現在の大学では、シラバスへの記載が、年々厳密になってきています。

文部科学省の方針により、

半期15回分の講義の1回1回の内容を詳しく書くことはもちろん、

予習・復習の時間や、予習で何をするのかまで書くことを求められます。

であれば、予習でYouTube動画を指定して、この動画を見てくるようにと言えば、

明確に、時間と内容が指定でき、私自身が作った動画であれば、内容のコントロールも可能です。

日本全国の大学生・企業担当者へのヒントに

YouTubeの動画であれば、何も私が教えている大学の学生だけでなくても、

デジタルマーケティングを勉強したいしたい人であれば、日本全国どこの学生でも気軽に視聴できます。

また、大学生だけでなく、企業の担当者が見たときにもヒントになるようなことを念頭に発信していきますので

長い目で見て、日本のデジタルマーケティングの底上げの一助になればと思います。

1回やってみると見えてくる改善点

動画の撮影をして、YouTubeに公開していく中で、さまざまな学びがありました。

よりわかりやすくするにはどうしたらよいだろうと考えて、

今回、32インチの大きなモニターを私の横において撮影しました。

スライドにポイントが書かれていますので、スライドがない場合と比べて話が追いやすいのではないかと思います。

ただ、スライドが切り替わって、モニター全面が白くなると、画面が明るいですので、

それをソニーのビデオカメラが感知して、自動的に明るさを調整するのですが、

すると、私の顔が暗くなります。

このあたりは、改善点ですね。

次回から、ビデオカメラではなく、一眼レフにして、試行錯誤していきます。

今後も、YouTubeに大学講義や書籍で紹介しているようなテーマの動画を随時公開してまいります。

「大学講師 押切孝雄」のチャンネル登録をして、通知をオンにすると、動画が公開された時に通知されますので、

ぜひ、この機会にチャンネル登録をお願いいたします。

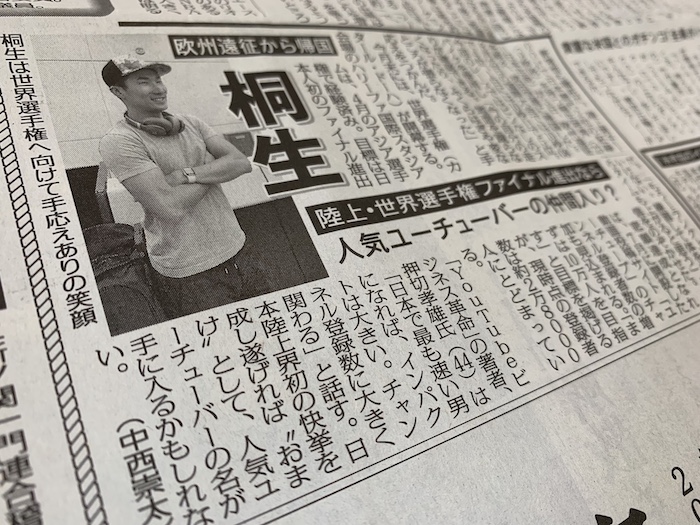

桐生祥秀選手のYouTuberについて「東スポ」より取材を受け掲載されました

カティサークには、取材依頼が来ます。

先日、問い合わせメールにて、

「東スポ(東京スポーツ新聞)」より取材依頼がありました。

取材内容は、100メートル走の桐生祥秀選手がYouTuberデビューしました。

チャンネル登録者数10万人(現在2.8万人)を目指しているようです。

そこで、いかにして10万人になるか、その手法を知りたいとのことでした。

東スポの記者さんの意向では、その日に取材して、翌日の紙面に掲載したいとのことでした。

実際に掲載された記事はWEBでも読めます。こちらです。「東スポWeb」へ

私は、取材を受けるときは、資料を準備するので、

その時、クライアント企業への移動の時間中だったのですが、下記のような資料を準備しました。

・・・

東京スポーツ新聞向け取材メモ:

桐生祥秀/ Yoshihide Kiryu Channelチャンネル

(マネジメント:アミューズ)

◆現況

2019年7月25日に開始

週1回ペースで公開

6本アップロード(2019年9月3日現在)

プロが作っている編集された動画

チャンネル登録者数:2.8万人

現在までは順調に増えている

動画再生回数を見ると、もっと伸びても良い

◆10万人への増やし方:

人気と実利の関係性があるので、

はじめは人気があって良いが、ある程度のところで伸び悩む危険性がある

◆コンテンツについて

視聴者の知りたいことを扱う

時事を扱う(大会後にすぐに出す)

速く走るには?

運動会シーズンなので、100メートル10秒切った男が語る:小学生に向けた速く走るコツ

◆配信について

週1回というペースを続ける

ちなみに(毎日というYouTuberは増え方も多い)

中田敦彦のYouTube大学は毎日更新で99万人(2019年9月3日)

2019年4月開始

◆各回の終わり方:

ブランドの方針があるのでなんとも言えないが

チャンネル登録を促す

最後に「チャンネル登録よろしくお願いします」という

今後は、他のYouTuberと絡んでいく

・・・

このメモは事前に記者さんへメールで送りました。

これをもとに、電話で10分ほど話しました。

記者さんに、「桐生祥秀選手の様々な側面があるけれど、なぜ、YouTuberという点に着目したのか」聞いたところ、

他社と横並びではない切り口で記事にしたいからとのこと。

中の人は、他社では扱わなそうな切り口の記事をマジメに作ってるんですね。

切り口が他社と一線を画す東スポらしいと思います。

昨日9/4掲載(7面)の取材の裏側でした。

【2019年度版】大学生のQRコード決済の普及率はキャズムを超えたか?

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

大学の講義も前期の全15回が終わりました。

これで大学は夏休みに入ります。

私は、これから学生の評価をつけます。

250名以上が履修をしており、評価をつけるのはなかなかの作業となります。

そんな、2019年7月に、QRコード決済について大学生にアンケートを取りました。

対象は東京都内の大学生(2年〜4年生)で、有効回答数は198(履修生数は250人超)です。

PayPay、LINE Pay、メルペイ、楽天PayなどのQRコード決済がありますが、

結局、みんな使ってるの? 使っているなら何Payなのか?

という問いに対する回答です。

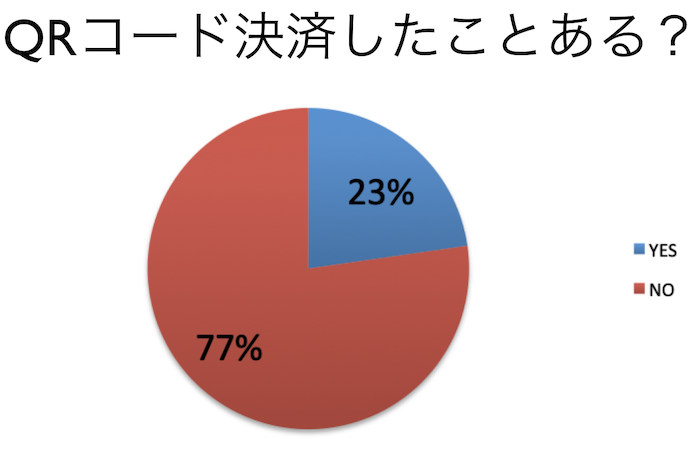

2019年7月 大学生のQRコード決済 普及率

QRコード決済の普及率について、早速結果を見てみましょう。

昨年2018年10月にQRコード決済が本格的に始まってから、まだ半年強と、1年経っていないのですが、

大学生への普及率が23%ということですので、QRコード決済自体は、すでに、キャズムを超えました。

都内の私が教えている大学生という限定された対象にはなりますが、

現在、アーリーアダプターを経て、アーリーマジョリティに達しているということです。

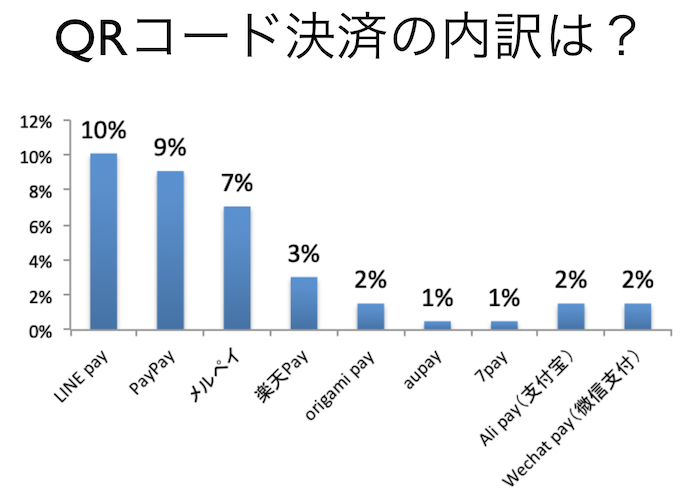

それでは、どのQRコード決済を使っているのか?

つづいて、QRコード決済の各論に入っていきます。

1位:LINE Pay(10%)

LINE Payが最も多く10%でした。

昨年2018年12月のPayPayの100億円キャンペーンあげちゃうキャンペーンのインパクトがあったので、1位はPayPayではないかという想定をしていたわけですが、実際には、LINE Payが1位という結果でした。

大学生にとってのLINEは、日常的に必須のアプリということから、LINEアプリからもシームレスに使えるLINE Payが1位という結果でした。

2位:PayPay(9%)

僅差の2位は、PayPayでした。ただ、9%ですので、1位のLINE Payとの差はわずかに1%の違いですから、ほぼ同等といえます。

PayPayのキャンペーンが苛烈でしたから、LINEのような日常的に使っているアプリというバックボーンが無くても、新たにダウンロードしたという大学生も多かった結果といえます。

3位:メルペイ(7%)

LINE PayとPayPayが2大QRコード決済なら、3位に切り込んだのはメルペイでした。

メルペイは、やはりメルカリですね。

2019年にとったアンケートで大学生でフリマアプリを使ったことがある人が79%、

そのうち、メルカリを使ったことがる人が92%でしたので、

LINE Pay同様に、メルカリをはじめに使っていて、その流れでQRコード決済も使い出すという流れは自然ですね。

4位:楽天Pay(3%)

楽天Payも健闘していますが、大学生への普及率は3%という結果でした。

それ以外のorigami payや、aupayなどは、2019年7月現在では、まだあまり大学生には普及していません。

今回、アンケートでは、QRコード決済をしたことのない学生の方が多かったわけですが、

一方で、複数のQRコード決済に対応している学生もおりました。

中にはビットコインで決済したことがあるという学生もおり、同じ大学生ですが、人によってかなりの違いがあるといえます。

WeChat Pay(微信支付)、AliPay(支付宝)

WeChat Pay(微信支付)、AliPay(支付宝)について、

私の講義の受講生に中国人(大陸)の留学生も複数在籍していますので、

中国人の学生はWeChat Pay、AliPayの両方を入れています。

逆に、日本人の学生がこれらのアプリを入れているということは2019年現在ではないようです。

余談:受講生の多様性の変化

今年2019年で、大学にて「WEBマーケティング」講義をうけもって9年目となります。

はじめの数年は留学生自体が少なかったのですが、

ここ数年は、留学生が様々な国から増えてきました。

中国、香港、台湾、ベトナム、韓国などのアジアだけでなく、トルコなどもおり、

世界的な広がり、多様性があります。

また、この数年で気づくのは、海外で生まれ育って、日本に来ている一般的な留学生だけでなく、

片方の親が外国人で、日本で生まれ育ったハーフの学生が増えつつあることです。

東アジア系が多いので、パッと見は見分けがつかないほどではありますが。

または、両親が外国人で日本で生まれ育った学生もおります。

すると、日本で生まれ育っていますので、もちろん、日本語は流暢に話せます。

さらに、親の国の言葉も話せます。

そのため、過去にはアルバイトで通訳をしているという学生もおりました。

このような多様性が現在の大学教育の現場で見られます。

このような時代に、どのようなデジタルマーケティングの手法が有効なのか、研鑽の日々が続きます。

QRコード決済の普及率について動画でも紹介

QRコード決済の普及率についてYouTube動画でも紹介しております。

お店だったら、QRコード決済に加盟したほうが良いのかどうかなどについても話しています。

ぜひご覧ください。

他にも大学生へのデジタルマーケティング関連のアンケートがありますので、

また折を見て紹介いたします。

【関連動画】

【2019年度版】大学生のSNS利用率・PCスマホ普及率アンケート調査結果(最長で9年分)

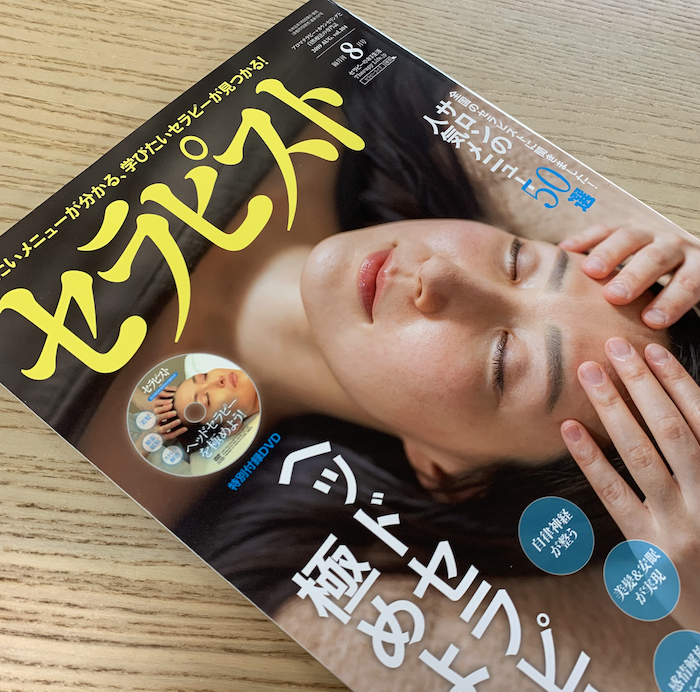

雑誌『セラピスト』2019年8月号にて「動画活用超入門」記事を寄稿

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

セラピストのための雑誌『セラピスト』誌の6月号でもシェアリングエコノミーに関する記事を書いたのですが、

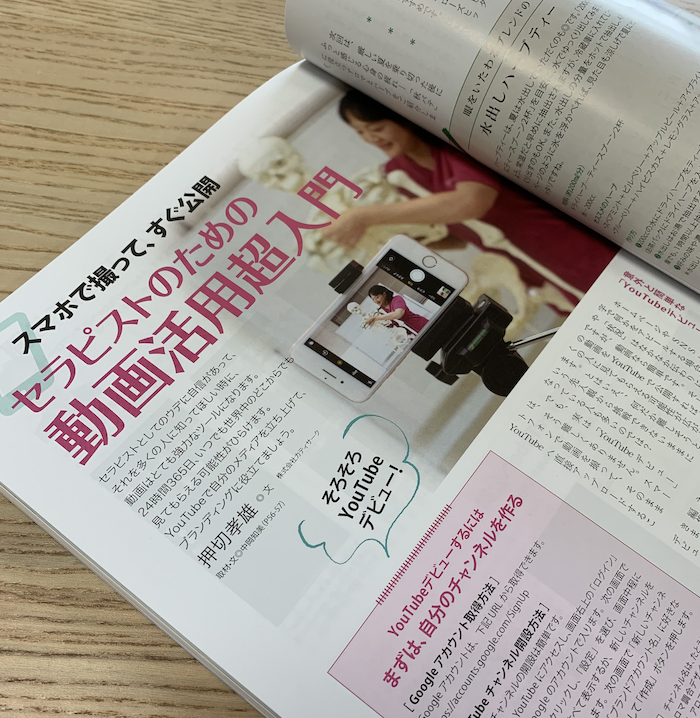

最新号の2019年8月号にて「動画活用超入門」記事を書きました。

文字と写真だけよりも、動画が加わるとわかりやすいですので、

企業の動画マーケティングはとても盛んになっています。

それは、企業だけでなく、サロンなどのお店や、セラピストの個人であっても同様に効果が期待できます。

そこで、今回の記事では、YouTubeを活用して施術やサロンを広めるための手法について紹介しています。

iPhoneであれば、Apple純正の動画編集アプリのiMovieで画面を指で操作して動画を編集できます。

そしてそのままスマホからYouTubeへ動画を公開できます。

YouTubeに動画が1つもなければ、動画からの成果はゼロですが、

動画は1つでもアップロードしておくことで、

数カ月後、1年後、2年後であっても、その動画を見た人からの問い合わせや予約が入る可能性があります。

さらに、その動画の数が、1つでははく、10本、50本と多ければ、

それに応じた反応が期待できます。

セラピスト誌は、書店やアマゾンなど見つかると思います。

サロン経営者さんや、セラピストの方をはじめ関心のある方は、ぜひ参照ください。

3ページの記事で、p53-55部分です。

【2019年度版】大学生のSNS利用率・PCスマホ普及率アンケート調査結果(最長で9年分)

この記事には最新版(2020年度版)があります。最新記事はこちらをご覧ください。

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

大学で開講している「WEBマーケティング」講義も今年で9年目に入りました。

今年も1回目の講義時(2019年4月)に大学生にSNS利用に関するアンケートを実施しました。

アンケートの第一弾がまとまりましたので、シェアいたします。

2019年の対象は、東京23区内にある大学の主に経営学部の2年から4年生です。

履修者は約250名へと増えました。

(中にはアジアや中東などの海外からの留学生もおります)

うち2019年のアンケートの有効回答数は220です。

YouTube動画でも解説しましたので、参考にしてください。

今回のアンケートは、デバイス(パソコン、スマホ、タブレット)の所有率と、

SNS(Twitter、Facebook、Instagram、LINE@、mixi)のアカウント開設率についてのアンケートです。

SNSアカウント:Twitterの開設率

はじめにTwitterアカウントの保有率からみていきましょう。

2019年のTwitterは92%でした。

Twitterに関するアンケートは2013年からとっていますが、

この間、低い年で83%、高い年は95%の間を推移しており、全期間にわたって8割以上と高位で安定しています。

社会人では、Twitterは過去に使っていたけれど、今は使わなくなって久しいなという人も相当数いるのではないかと思いますが、

大学生のTwitter利用は活発です。

ニュースはニュースアプリではなくTwitter、

検索は、Google検索ではなくてtwitterで検索をする学生もおります。

Twitterは、大学生が利用しているSNSのド定番といえそうです。

SNSアカウント:Facebookの開設率

続いて、Facebookです。

Facebookは、2011年から9年間アンケートをとっていますが、

2014年の76%をピークにして下落が続いています。

やはり、大学生にとっては、自分のお父さんが使っているSNSで私生活をさらすのは抵抗があるというのは理解できます。

Twitterと違ってFacebookは実名制という点もハードルが高い要因になっています。

ただ、2019年は35%と、前年の2018年と同じで踏みとどまったようにも見て取れます。

来年2020年に横ばいなのか、さらに下げるのかを注視していきたいと思います。

SNSアカウント:Instagramの開設率

続いてInstagramです。

Instagramは大学生の間でのFacebookの凋落とは裏腹に拡大が続いています。

アンケートを取り始めた2015年から一貫して増加して、2019年はついに90%に達しました。

Twitterと並ぶ普及率となりました。

写真がメインということと、芸能人などの著名人も活用しており、

華やかなものや現在のトレンドをキャッチアップするのに活発に利用している実態が見て取れます。

SNSアカウント:LINEの開設率

つづいてLINEです。

LINEは2019年は、99%という結果でした。

私の「WEBマーケティング講義」を受講している大学生には、海外からの留学生も複数在籍しております。

今年は、中国、台湾、ベトナム、トルコなど様々な国からの学生がおります。

アンケート取得時の4月には、日本にきてまだ間もないという学生もおりますので、

99%ということではありますが、実質的には、LINEはほぼ全員に行き渡っているように感じ取れます。

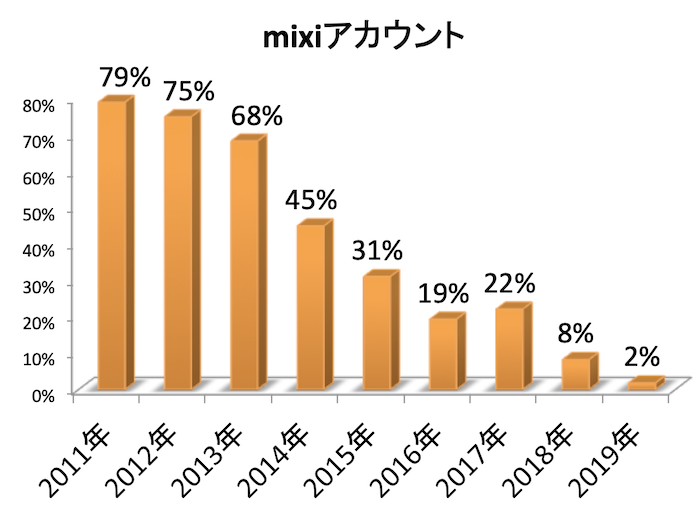

SNSアカウント:mixiの開設率

さて、つづいてはmixiです。

mixiは、2019年に2%となりました。

2011年の79%から、この9年、一貫して下げて、現在ではSNSとしてのmixiについて聞くことはほぼありません。

学生も、mixiはSNSの会社ではなく、モンスターストライク(モンスト)などのゲーム会社という認識の方が強くあるようです。

毎年、mixiは今年もアンケートに入れるかどうかを検討するのですが、

いっそのこと、0%になるまでとってみようと思っています。

パソコンの所有率

次は、パソコンの所有率についてみていきましょう。

パソコンについては、家族のパソコンではなくて、自分のパソコンを持っているかどうかのアンケートです。

2019年は59%でした。

この数年6割前後で推移しています。

スマートフォンがこれほどまでに使いやすくなった現在で、自分のパソコンがなくても事足りるといえばそうかもしれませんが、

やはり研究をするなら、パソコンがあったほうが画面も大きくキーボードもありますので、格段に仕事効率は良いだろうと思います。

ちなみに、私が講義している教室でも、学生が自分のノートパソコンを持って講義にのぞんでいる人が複数人います。

講義の板書をとるだけでなく、

学内でWi-Fi環境が整っていますので、講義で出てきたWEBサービスやツールをその場で実際に使ってみるという学生もおり、

パソコンを持参する学生の数は、毎年増えています。

私の講義ホールでは、体感として、Macが増えた印象です。

スマートフォンの所有率

つづいてスマートフォンです。

スマートフォンの保有率は、100%です。

朝起きたら顔を洗うように、家を出るときは靴を履くように、スマートフォンは日常に欠かせないガジェットとなって数年がたちました。

ちなみに、現在の大学生がはじめてスマートフォンを持ち始めたのがいつなのか?

中学生になったときに買ってもらったのか、小学3年生の時にはすでに親から防犯のため持たされたのか、

そのあたりは、別の週にアンケートを取る予定でおりますので、

結果が出てまいりましたらまた別途シェアしたいと思います。

タブレットの保有率

最後にタブレットです。

タブレットの普及率は2019年は23%でした。

この数年は20%台であり、それ以上上昇する気配はありません。

たしかに、iPad proは新聞の画面も収まって紙の新聞いらずになりますし、

アップルペンシルで手書きできて使いやすいです。

ただし、大学生にととっては、タブレットは、大きな画面のスマホという位置づけを脱しきらず、

ファーストチョイスはスマートフォン、

セカンドチョイスはパソコン、

そして、サードチョイスにタブレットという実態が見て取れます。

ちなみに、スマートウオッチやVRのヘッドセットは、フォースチョイス、フィフスチョイスですね。

まとめ

2019年のSNSとスマホなどのハードウエアのアンケートをとってみて、

特にSNSは年々使う人が増えていくものと、そうでないものの潮流が見て取れました。

SNSでは特に、多くの人が使えば使うほど利便性が増す、ネットワーク効果があります。

逆に、使われないSNSは、利便性が低下します。

現在の大学生にとって、SNSは気軽に匿名でも投稿できるTwitterと、画像がメインのInstagramが双璧です。

LINEはクローズドなコミュニケーションのインフラといえます。

来年2020年も機会がありましたらシェアいたします。

ちなみに、大学の「WEBマーケティング」講義で教科書として使用している書籍がこちらです↓

【マイナビ】5/16開催「20代向けキャリアセミナー!デジタルマーケティング業界にチャレンジするためのノウハウ教えます!」に登壇しました

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日5/16(木)にマイナビクリエイターにて、

「20代向けキャリアセミナー!デジタルマーケティング業界にチャレンジするためのノウハウ教えます!」

へ登壇してきました。

今年だけで同じ内容のセミナーへ3回目の登壇となります。

リピートのリピートですね。

デジタルマーケティング業界は人気の業界ということもあり、

ニーズがあるということですね。

また、20代のこれからどのようにキャリアを積んでいこうかと考えている人にとって、

一度は聞いてみたいという内容なんだと思います。

今回も申し込みが50名を超えたと聞きました。

当日会場に入ってみたら、座席一杯に人が入り、会場全体に熱気がありました。

どんなセミナーにも言えることですが、

会場の席の前列に座る人というのは、やはりモチベーションの高い人なんだと思います。

会場が受付開始時間になりはじめに受付を済ますような人ですね。

セミナー中も熱心に聞いて、最後の質問コーナーでも積極的に質問をするような人です。

こういう人は、目的意識がはっきりしています。

転職というと、やはり、前職の経験も重要な1つの要素です。

ただ、他業種からの挑戦であっても、それを上回るやる気と、

物事を吸収しながら、自分で考えていける人であれば、十分通用する業界です。

デジタルマーケティング業界は、成長業界です。

若い人の挑戦を応援したいと思います。

北國銀行にて「2時間で集客できる!基礎からの観光マーケティングセミナー」をしてきました

こんにちは、カティサークの押切孝雄です。

先日2019年5月9日(木)に「2時間で集客できる!基礎からの観光マーケティングセミナー」の講師を金沢の北國銀行にてしてきました。

観光分野は今まさに成長している分野ですね。

2013年に年間1,000万人だった訪日客が、

2015年に2,000万人規模になり、昨年2018年には3,000万人へとあっという間に3倍になりました。

政府の目標では、2020年に4,000万人、

2030年に6,000万人へと2018年比でさらに2倍への施策が着々と打たれています。

私は、TLSで講師をしているのですが、

今回はその絡みで観光デジタルマーケティングのセミナー講師をしてきました。

(北國銀行・ビジネス・ブレークスルーが主催)

インバウンドの観光分野は、成長分野ということもあり、熱いですね。

金沢でしたので、石川県の方だけかと思ったら、

福井県や富山県の北陸3県から参加される人がいらっしゃり、

熱量の高いセミナーとなりました。

セミナー講師の側も、話をしていて、参加者からの視線や真剣さといったものは、感じるものなんです。

久しぶりの金沢で、観光分野のデジタルマーケティングの話をしてきましたので、

個人的にも見どころの多い金沢を観光したい気持ちもあったのですが、

翌日に、東京にて大学の講義があったため、セミナー後すぐに新幹線に乗って帰京となりました。

日本全国的に盛り上がってきているインバウンドの観光デジタルマーケティングのこれからの進展が楽しみです。

ちなみに、大前研一先生が代表を務めるTLS(ツーリズム・リーダーズ・スクール)にて講師もしております。